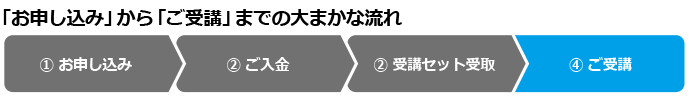

お申込から受講までの流れ 詳細はコチラ

講師&講座紹介

文法の体系的教授法と読解・作文の授業でのその活用法講座コード:J551

(3コマ)19,000円

講座の主眼

文法問題を解くためではなく、英文を読み書きするための文法を生徒のやる気を引き出しながら身につけさせるにはどうすればよいか。またそれを実際の英文読解や英作文の授業でどう活かすか。すべての英語教師にとっての最重要課題であるこの2つのテーマに、日ごろの僕の実践を披露しながら切り込んでみたいと思います。

lecture1

読み書きのための英文法を生徒のやる気を引き出しながら身につけさせるには、暗記ではなく理解を中心とし、かつ体系的でなければなりません。理解することで生徒の目は輝きだし、自ら勉強するようになります。

lecture2

文法に基づいてしっかり意味をとりながら英文を読むことを生徒に身につけさせるにはどうすればよいか。実際の入試問題の英文を題材に、その具体的な方法をどなたでもすぐに実践できる形で提示したいと思います。

lecture3

英作文の指導では、文法に基づく基本例文レベルと入試問題レベルの2段階が存在します。僕が独自に作った基本例文と実際の入試問題を使って、それぞれの段階の具体的な授業を実践し、添削の仕方にまで踏み込みます。

受講者の声

① とても面白く、ためになる内容でした。妹尾先生の力強い言葉で背中を押していただき、自分の普段の取り組みに自信が持てました。② 妹尾先生の英語教育に関する全体像を把握できた。生徒の理解を重視する方針とその具体例が大変参考になった。③ 授業シーンを見ることで、妹尾先生の工夫を知ることができました。また、自分の普段の授業で抜け落ちている部分に気付くことできるよい機会になったと思います。

2021医系英語医系テーマの英文読解問題の指導法を探る講座コード:S815

(2コマ)13,000円

講座の内容

医学という専門的話題を扱った英文読解で高得点を取るには、ある程度、特別な知識が必要ですが、その一方で、未知の単語・未知の知識を含む英文にうまく対処して解答を作る力も必要です。生徒にどのような知識を与えるべきか、どのような読み方・解き方を指導すべきかを、私立・国公立大医学部の問題を題材に講義します。

2022英語入試英語指導法研究(客観的な解答作成のポイント)講座コード:J543

(3コマ)19,000円

講座の主眼

英語へのニーズがどう変わろうと、英語を読み、書く作業自体が変わるわけではありません。入試で英文を読み、解くには、一文を客観的に解釈する力、文のつながりを客観的に理解する力、そして、設問に合わせて客観的に思考する力が必要です。そのような力を身につけさせるための指導法を主眼に講義いたします。

lecture1

一文を「客観的に」解釈し、文と文とのつながりを「客観的に」理解するための指導法として、文型・構文把握の指導のためのいくつかのポイントと、情報構造を利用した指導の例をいくつか紹介します。

lecture2

構文把握のための指導と情報構造を利用した指導を、実際の入試問題の読み方、解き方の指導とどのようにリンクさせるかを、いくつかのレベル、タイプの入試問題を用いながら紹介してみたいと思います。

lecture3

近年、自由英作文を出題する大学が増えています。生徒が犯しがちな情報の構成の仕方のミスを紹介しながら、自然な流れの英文を書く力を身につけさせるための指導法についてお話したいと思います。

受講者の声

① 英文のサンプルが豊富で理解しやすかったです。テキストも使いやすく工夫されていると感じました。② 研修を通じて、まだまだ知らない事が多くあることに気づき、自分自身の英語学習に対するモチベーションが高まりました。③ やはり、予備校で活躍されている先生はすごいと思いました。引き出しが沢山あって、色々な内容を足しながら説明していただいたので、講義に惹きつけられました。

2023英語学校で教える英語の不都合な「原則と例外」講座コード:J572

(3コマ)19,000円

講座の主眼

中学から普通に「学校文法」を習い、予備校に通うことなく英語の実力をつけてきました。予備校で英文法をメインに教え始めて今年(2023年)でちょうど35年。「テキストで習う」「テキストで教える」「テキストを作る」という3つの立場から、英文法を教える上で避けて通れない「原則と例外」との付き合い方についてお話しします。

lecture1

学生として「学校文法」「記述文法」「生成文法」と向き合い、講師になってから「英文法問題」「受験英文法」と格闘した経験を基に、過去から現在までの「英文法」のさまざまな教授法について、その功罪を考えます。

lecture2

「前に前置詞のついた名詞は主語になれない」「副詞は補語になれない」「省略できる関係代名詞は目的格」などのさまざまな「原則」について、生徒にどのタイミングでどの程度の「例外」を提示するかについて考察します。

lecture3

代ゼミ本科生用の「英文法」テキスト(基礎・標準・ハイの全3レベル)作成の統括責任者として、レベルごとの記述をどう使い分けているかを、具体例を挙げて紹介します。また、オリジナル単科のテキストの一部もお見せします。

受講者の声

① テキスト作成者だからこその、レベル別の扱う内容の違いが参考になりました。授業内容は勿論のこと、授業者としての仲本先生のレベルの高さに改めて感動しました。② 仲本先生の著作で大学合格を勝ち取り、時を経て教職に就きました。今回の研修では、先生のエッジが効いた話もさることながら、英文法への愛が感じられました。③ 代ゼミの英文法テキストの難易度を提示した上で、レベルに合わせて何をどこまで教え、また、何を教えないかという点が非常に参考になりました。

2023リスニングリスニングをより身近に感じるための授業法の探求講座コード:S917

(2コマ)13,000円

講座の主眼

英語によるコミュニケーション能力への需要が日々高まり、各種検定試験や大学受験においてもリスニングがとても重要な地位を占めるようになっています。こうした変化に対応すべく、塾や高校の授業でリスニングをどのように取り入れ、指導していくべきなのかを授業サンプルとともにご提案させていただきます。

lecture1

リスニングが苦手な生徒が抱える問題点を確認し、効果的なトレーニング方法と、次のステップへと発展するための課題を、授業サンプルを通して考察します。

lecture2

共通テストや2次試験及びその他の検定試験でハイスコアを取るために必要となるスキルを明確にし、これに特化したトレーニングについて考察します。

2024英語(ハイ)入試英語長文読解指導のA.R.E講座コード:J114

(3コマ)19,000円

講座の主眼

長文読解の指導法を3つの観点から考えます。①Aim-目標を明確化-様々な入試問題から、要求されている学力を分析します。②Respect-生徒の現状を尊重-授業中の指名・添削指導から生徒がどこで躓いているかを振り返ります。③Empower-実力を養成-目標と現状のギャップを埋めるための道筋を考えます。

lecture1

長文読解以前に最低限おさえておきたい1文1文を読むための準備(主に構文把握)について考えます。「教科書に載っている難解な文章を丸腰の状態で読まされている」という感覚を生徒に持たせてはいけません。

lecture2

有名大学の長文読解問題を具体的に検証し、出題の意図・正解するために必要な力を確認します(Aim)。同時にどこでどのような間違いをしやすいかを「生徒の目線になって」考えましょう(Respect)。

lecture3

生徒を合格へと導く指導法を考えます(Empower-ment)。他の授業とぶつかるものではなく、オーソドックスなスタイルの中でもキラリと光る説明・見せ方・発問を目指します。用いているツールも紹介します。

受講者の声

① 随所にいくつもの「すぐに活かせるアドバイス」が散りばめられていて非常に参考になりました。「手法」もですが「考え方」「導き方」がよくわかりました。② 吉村先生の長年の指導経験を基に、生徒を本当に力がついた状態に導くための段階的な指導内容を非常に丁寧に示していただきました。内容の丁寧さはもちろんですが、教材提示の丁寧さにも感銘を受けました。③ 構造分析のパートでは、分析のプロセスが体系化されていて参考になりました。分析の手順に番号を記入する手法については、自分の授業にも取り入れてみたいと思います。

2024英語①難関大合格:学校と予備校の垣根を超える挑戦講座コード:J901

(3コマ)19,000円

講座の主眼

予備校での授業以外に年間のべ30~50校の高校での派遣授業に参加させていただいています。そこで多くの生徒や先生方との交流から得た情報も参考にしながら、「どうすれば学校での学びの大切さを生徒に伝えられるか」を念頭に授業をしています。難関大向けのモデル授業を通じて、その答えを探すヒントを得ていただければと思います。

lecture1

高校1・2年生の教科書レベルの素材(読解)を用いて、東大、京大、早慶大といった難関大レベルの合格に向けて「早い段階でやっておくべきこと」を生徒に伝えるモデル授業を行うとともに、そのためのオリジナル教材の作成で私が心掛けていることを紹介します。

lecture2

lecture1をベースとした受験学年対象の難関大向けモデル授業を行います。これを通じて必要な受験指導だけでなく、「学校に足りないもの」、少なくとも「予備校に通う生徒たちが足りないと不満に思っているもの」が何かを感じていただければと思います。

lecture3

予備校は能力別編成クラスですが、このパートでは、多くの学校のように様々なレベルの生徒が混在するクラスを想定して「私ならこう授業する」というモデル授業を行います。ここでは英作文・リスニングの積極的活用も取り上げます。

受講者の声

① 文脈理解の重要性や見せ方、文法の盲点だけでなく授業をする上での心構えや生徒との関わり方のコツなども教えていただき大変参考になりました。同時に自分の力不足を再確認することになり、自己研鑽に対するモチベーションも高まりました。② 学校現場をrespectする西川先生の姿勢に感銘を受けました。今いる生徒のために更に頑張ろうという気持ちが確かなものになりました。③ 授業実践と講義がMIXされており新鮮な研修でした。生徒目線での考え方や教員としての心構えも教えていただき、とてもよい刺激になりました。

2024英語②授業準備で心がけたい3S講座コード:J574

(3コマ)19,000円

講座の主眼

日々の授業準備をするときに意識したい3つの視点について考えます。1つめはSurprise―授業を興味深く聞いてもらう工夫。2つめはSupport―授業の本論の構築。最後にSkill―授業で身につけるべき技術。授業内容を効果的に伝えるための授業準備を、実例を交えながら考察したいと思います。

lecture1

「どのような授業構成が理想か」「学力によって授業構成は変えるべきか」について、様々な視点や失敗例を紹介しながら、理想的な授業構成を共に考察していきたいと思います。

lecture2

教える側と学ぶ側の双方が苦労をする「関係詞」を取り上げ、私自身の過去と現在の授業構成の変遷と、その変化の中でどのような葛藤があったのかなどを共有したいと思います。

lecture3

実際の入試レベルの問題をいくつか扱いながら、学んだことを実践することでその有用性を生徒に実感させる方法を模索します。

受講者の声

① 関係詞whatと間接疑問文の区別については、自分でも納得できていませんでした。本日の講座で納得できたのはもちろんのこと、説明に一貫性がある点が良いと感じました。② 研修を通じて、文法指導の際に生徒のレベルに合わせて教えることと教えないことを考えていかなくてはいけないと改めて感じました。③ 姜先生がご自身で仰った通りに、研修のほとんどのパートが15分~20分程度に収まっており、集中力を維持して聞くことができました。

2019理系数学現役生向けの受験問題の選び方と扱い方講座コード:J459

(3コマ)19,000円

講座の主眼

「難関大学の受験対策に難問を用意するのがベストなのか?」「中堅大学の受験対策に易しい問題を用意するのがベストなのか?」「生徒の何を伸ばしたいのか?/どの部分を確認したいのか?」さらには、「演習の習慣を付けるにはどうすればいいのか?」などなど、日頃の先生方の疑問に対応していければと考えております。

lecture1

大学受験をしたいと決めた偏差値50前後の生徒を想定した教材の流れと授業での展開の仕方を考えます。問題を解いて見せるだけではない方法をお伝えし、いわゆる“塾スタイル”をお見せできればと思います。

lecture2

lecture1に続いて偏差値55~60くらいの生徒を想定します。これらの生徒は受験レベルのボリュームゾーンです。いわゆる“予備校スタイル”をお伝えしながら、高校で実践していただけるようにお話しできればと考えております。

lecture3

代々木ゼミナールの“特化型”の授業をお伝えできればと思います。何を特化しているのか?…東大・京大・医療系などなど、簡単にポイントをまとめていければと考えております。

受講者の声

① 現在高2生を指導しており、来年は受験学年を指導するのでその準備として参加しました。身にしみる内容が多く、まだ全てを理解できていませんが、自分の普段の授業にどのような課題があるか見えたように感じます。② 塾などで先取り学習をしている生徒の表情や態度については、あまり気にせず授業に臨んでいたのですが、今日の研修で湯浅先生に「見せ方」「伝え方」を示していただき、自分の授業を振り返るよい機会になりました。③ 幅広い層へのアプローチの方法、伝え方などを数多く学ばせていただきました。学校に戻ってから自分の授業の改善に生かせると感じております。

2021医系数学医学部数学の効率的な指導法-必要な学力と質の分析-講座コード:S825

(2コマ)13,000円

講座の内容

医学部入試の数学は、国公立大・私立大の違い以外にも、大学のレベル・問題の難易度(∝大学のレベル)・試験形式などにより必要とされる学力レベルおよび質が異なり、指導面でも十分な配慮が必要です。本講座では医学部数学の多面性を具体的に分析して、効果的な指導の方向性について先生方と研究していきたいと思います。

2022文系数学数学の基礎を教えるとはどういうことか講座コード:J418

(3コマ)19,000円

講座の主眼

『基礎とはeasyではなくbasic』が自分のモットーです。公式あてはめの簡単な問題を解けることが「基礎」だと勘違いしている生徒・先生が多いものです。そうではなく、考え方の土台を固めることが「基礎」です。生徒たちに正しく基礎を学ばせる為に、自分が意識・実践していることをお話しさせていただきます。

lecture1

生徒たちの多くは『定義』を理解することの大切さを認識していません。公式・定理や浅はかな解法丸暗記に走ってしまうのは、そこが原因です。改善させる意識付けとなるような問題を紹介・解説します。

lecture2

数学を苦手になってしまう生徒の特徴の1つは「図・グラフを描かない」です。そうならないように、図・グラフの正しい描き方を伝え、そのメリットを魅せる為の問題を紹介・解説します。

lecture3

安易に2乗したり、安易に分母を払ったり、条件が不足したりする原因のほとんどは『必要十分』の意識、『同値変形』の理解が足りないからです。「問題を解くとはどういうことか」を論理の観点からお話します。

受講者の声

① どの分野においても、土台となる定義からアプローチしており、「なるほど、そのように説明するのか」と、とても参考になりました。② 自分が大切にしているにも関わらず、曖昧な理解で済ませていた定義やグラフに関する指導のパートが大変参考になりました。③ 私自身公式に頼ってしまう傾向があるので、とても学びが多い研修になりました。特に文系の生徒に対しては、ひたすら覚えさせる指導をしていたので、2学期には図形的に考えさせる方法を導入したいと思います。

2023文系数学数列・ベクトル・確率(期待値)講座コード:J406

(3コマ)19,000円

講座の主眼

『基礎とはeasyではなくbasic』が自分のモットーです。公式あてはめの簡単な問題が解けることが「基礎」なのではなく、考え方の土台を固めることが「基礎」です。今回は『数列』と『ベクトル』について、自分が意識・実践していることをお話しさせていただきます。また『確率の期待値』についても紹介します。

lecture1

『数列』とくに「漸化式」は苦手な生徒が多い単元です。漸化式の意味を解釈できずに、浅はかな解法暗記(参考書等もそれを助長している?)に頼っていると苦手になってしまいます。

lecture2

『ベクトル』は覚えるべき知識がとても少ない分野なのですが、そのように認識している生徒は少ないものです。何も考えさせずに分点公式を丸暗記させたり、とりあえずs:1-sとおくなんてやめませんか?

lecture3

新課程入試に向けて『確率の期待値』の問題を紹介します。2014年以前の入試問題からピックアップします。

受講者の声

① 解法の説明を短くまとめて、「講師の考えの共有」に多くの時間が割かれていた点が良かったです。「他の先生がどのような気持ちで授業に臨んでいるのか」を知る機会があまりないので、参考になりました。② テキストに解答が掲載されていたので、どのような講義になるのか楽しみでしたが、生徒の躓くポイントや指導方針などを的確に解説していただき、勉強になりました。③ 22年度から連続で大山先生の講座を受講しました。着眼点と方針が明確で分かりやすく、大変に参考となりました。生徒がどこで苦手と感じるかも教示していただいたので、注意すべきポイントなど真似させていただきます。

2024数学(ハイ)難関大数学の指導法~入試で何が求められているか?~講座コード:J151

(3コマ)19,000円

講座の主眼

難関大入試ではどこで差がつくのか?実は難関大入試においても基本事項の理解の程度で差がつくことが多いのです。「最も効率のよい数学の勉強方法は基本事項を根本から正しく理解することである。」これを日々生徒に訴え、正当な学習を継続した結果として彼らを目標校へ合格させる指導法を講究したいと思います。

lecture1

大学はどのような学生を欲しているのか?まずは代々木ゼミナールによる再現答案の分析から、昨今の受験生の特徴および難関大・地方大本番入試ではどのような採点が行われているのかについて解説させて頂きます。

lecture2

基本事項を根本から正しく生徒に教えるにはどのように教材に工夫を加えればよいのか?拙著テキスト京大理系数学、エグゼクティブ東大理科数学、エグゼクティブ京大理系数学の中から教材例を紹介したいと思います。

lecture3

基盤ができあがった学生にどのような演習問題を課したらよいのかを講義させて頂きます。基本事項を理解した学生に、「何を与えてあげれば」彼らが入試問題を解き切る学力を付けることができるのかを研究します。

受講者の声

① 以前、入試問題分析会で竹内先生の講義を受けたことがきっかけで受講しました。大学側の採点基準であったり、記述答案の再現例など本当に参考になります。② 再現答案から見た採点基準の分析やそこから考える答案の作り方がとても参考になりました。「基本を大切にして自分が解ける問題を解けた気にならずにしっかりと考え切る」という竹内先生の講義に改めてこれまでの指導について考える機会となりました。③ 特に減点の仕組みに関する解説がタメになりました。今後、添削指導を行う際には論理部分を注視していこうと思います。

2024数学(基礎)数学が苦手な生徒の理解力や得点力を効果的につけるための授業例講座コード:J138

(3コマ)19,000円

講座の主眼

高校数学で多くの生徒が最初につまずくのは2次関数と場合分けでしょう。次に悩むのが三角比と三角関数。今回はこれらの単元を苦手な生徒にどう説明するかをご一緒に考えたいと思います。また生徒が最も不得意なベクトルの実践的な教え方、積分計算ができない理系生徒に対する効果的な指導法についても、山本の考え方をお見せしていきます。

lecture1

2次関数は中学のとき数学が得意であった生徒でも、一気に成績が下がるきっかけとなる単元です。苦手な生徒は場合分けやさまざまなテクニックが受験までに身につかないものです。今回は解の配置をテーマに、学年別の指導の違いを研究したいと思います。

lecture2

先生方が御指導されていて、苦手な生徒達にどう教えれば三角関数の正しい基礎が身につくだろうかというお悩みと、ベクトルは教えるのが難しいが他の先生方はどう指導されているのだろうという疑問に、山本なりの授業風景をお見せしていこうと思います。

lecture3

理系なのに微分ができない、グラフが描けない、積分計算がわかっていない…という生徒に対し、短時間で効果的な指導法はありませんかという先生方の御相談を多く受けます。今回は受験生向けの指導の1つの例として、授業構成を御提案しながら授業してみます。

受講者の声

① 特に三角不等式についての解説の部分で自分の中のモヤモヤが晴れた気がします。「このぐらい…」という思いを捨て、「first time」の気持ちを忘れずに教えていきたいと改めて感じました。② 研修の内容は8割がた自分が従来生徒達に教えてきたことと同じでした。これは決して批判ではありません。自分の指導方法は間違いではなかったと裏付けることができたからです。③ 初学者や基礎が身につきづらい生徒への指導について様々な工夫を解説していただきました。また、扱う問題の効果的なレベル等も教えていただき、とても有意義な研修になりました。

2024数学医学部攻略への数学解法研究-年間学習プランの作成-講座コード:J585

(3コマ)19,000円

講座の主眼

実際の医学部入試において生徒が合格点を取るために必要な知識や解法を1年かけて習得するために扱うべき問題を3つの期間に分けて解説していきます。また、ハイレベルな問題を解くために必要な解法を有した問題の選び方などについても紹介していきます。先生方の問題選びの参考にしていただければと思います。

lecture1

高3一学期(夏期前まで)のうちに学んでおくべきレベルの問題を提示します。夏期や二学期に扱うややレベルの高い問題の伏線を撒いておくことがこの期間のポイントとなります。実際の基本問題を用いて解説をしていきます。

lecture2

夏期や二学期を扱うレベルの問題を提示します。一学期に撒いていた伏線を回収することがこの期間のポイントとなります。実際のハイレベルな入試問題を用いて解説していきます。

lecture3

直前期に扱うレベルの問題を提示します。今まで身につけた知識、思考法をもとに合否を分ける問題にどう取り組むべきかを提示します。また参考書の選択、共通テストの対策などについてもお話をさせていただきたいと思います。

受講者の声

① 研修で紹介されたパターンの問題を探してみたい、解いてみたいと思えました。筋トレの話から高3向けの時間の使い方の話へのつなげ方は本当に素晴らしく、教科だけでなく人として魅力的な先生なのだと感じました。② 説明・板書共に丁寧で分かりやすかったです。特にsection1で扱ったベクトルに関する着想からは気づきを得ることができました。医学部志望に向けた対策を実践に合わせて解説していただけたので助かりました。③ 特に参考になったのは漸化式の指導法の部分です。これまでは教科書的な説明やパターンの暗記でしか指導をしてこなかったので、小林先生の指導法を参考に教材研究を進めていきたいと思います。

2018現代文記述式現代文学習の本質とその指導方法の考察講座コード:J263

(3コマ)19,000円

講座の主眼

記述式現代文学習の本質は、入試で求められる読解と記述の意味を理解することにあります。そこで「与えられた文章を読解すること」、「設問に対する解答を記述すること」それぞれの意味と、それらを生徒に理解させるための指導方法を考察します。同時に、私が実践してきた読解力・記述力を高めるための指導方法も示します。

lecture1

「与えられた文章を読解すること」とは、具体的にどうすることなのか、その能力を大学はどのように測ろうとしているのか、それに対していかなる指導方法があるのか、を国公立大の入試問題を使用して考察します。

lecture2

「設問に対する解答を記述すること」とは、具体的にはどうすることなのか、その能力を大学はどのように測ろうとしているのか、それに対していかなる指導方法があるのか、を国公立大の入試問題を使用して考察します。

lecture3

lecture1,2を踏まえて、特に学習意欲のある生徒に対して、入試で求められる読解と記述の意味をしっかりと理解させ、さらに読解力・記述力を高めていくための基礎的な学習方法・指導方法を考察します。

受講者の声

① 自分が普段生徒に示している文章との向き合い方とは異なるアプローチの方法を示していただき、非常に参考になりました。② 無駄のないまとまった内容で大変勉強になりました。精読の大切さを改めて実感することが出来ました。また、要約の大切さについても同じくですが、「指導すする側の準備が大切だ」というお言葉、本当にその通りだと感じました。③ 「予習の段階で解答への道筋を説明できるようにする」「答えはまず本文の語句を使って作ってみる」「理由説明では論理の飛躍している箇所を探す」など、とにかくどの説明をとっても非常に明確であり、驚きの連続でした。

2022現代文『Google症』『YouTube症』の生徒を救う『学校ならではの授業』講座コード:J271

(3コマ)19,000円

講座の主眼

学校の先生の教えることよりも、ネットやYouTubeで垂れ流しの状態の情報を信じてしまう生徒さんが多くて困る―というご相談を、とある高校での教員研修の際にいただきました。「ネットと違う」というだけで授業を否定される不条理に、どのように向き合えば良いのか等、日々、授業やその準備に奮闘されている先生方応援企画講座です。

lecture1

濃霧や吹雪による視界不良で同じところをぐるぐる回って遭難する、まるで「環状彷徨」のような状態にある大学入試。生徒さんも先生方も「何をやれば良いんだろう?」と困っていらっしゃるのでは?まずはそういう話から。

lecture2

あらゆる点で限られた時間しかない現場の先生方が、自ら「したくなる」現代文講義、延いては生徒が「聴きたくなる」講義の、高校での実践方法を探ります。生徒にも、教える側にも「辛い」授業からの「脱出方法」。

lecture3

「生徒が授業中に白目を剥いているのを見て焦る」「授業を聴いてくれない」「プリントを用意しても興味を示してくれず気持ちが萎む」(原文ママ)など、先生方の「悩み」を共有し、解決、改善の糸口を見つける時間。

受講者の声

① 軽快なトークと話術で3コマがあっという間に感じました。研修でいただいたネタを自分の授業に盛り込み、今後も精進していきます。② 国語が苦手な生徒から入試で必要としている生徒まで、色々な生徒を想定した内容でイメージがわきやすく参考になりました。授業時における入試問題の取り扱いも実践してみたいと思います。③ 共通テストの現代文をただの入試科目として考えるのではなく生きていく上で大事なことも学べるのだという教え方はとても参考になりました。受験勉強と教科書教材を分けて考えようとはせず、どちらも語彙力・知識を貯めていくことができるものであると知り実践に活かそうと思いました。

2023現代文生成AIにできない思考力と表現力を育む授業は可能か講座コード:S920

(2コマ)13,000円

講座の主眼

書き言葉に対する読解能力が衰退している現代の子どもたち。そのため話し言葉の感覚で文章を主観的に解釈してしまい、教師の客観的な説明が理解できない。この断絶を突破するには、どのような教授法が有効なのか?これまで試行錯誤しながら一筋の希望の光を見出した教室での実践をプレゼンテーションします。

lecture1

生徒が苦手とする抽象度の高い哲学論などの評論を用いて、生徒と問題意識を共有し客観的で正確な精読ができる読解力を養成し安定した記述力を形成する方法を解説します。

lecture2

ハイレベルな記述問題であっても生徒が理解できる喜びを実感できる、わかりやすい教え方を考えます。教えることは教えられることであるという相互教育の実践を目指します。

2024現代文①ハイレベルを目指す現代文指導講座コード:J339

(3コマ)19,000円

講座の主眼

現代文はその科目の特性として、学力が低い生徒はもちろん、高い学力を持つ生徒でも「学習の仕方がわからない」「成績が安定しない」という意識を持っていることが多い。それらの疑問や悩みへの回答のひとつを提示しつつ、具体的な指導のあり方を提示する。

lecture1

受験生が躓きがちな基本的な問題を用いた入試現代文への導入。「次の文章を読んで後の問いに答えよ」がいかに入試現代文の基本姿勢を言い表しているのかを指導する講義の一例を示す。

lecture2

記述・論述問題を用いた指導例①

「筆者の意図をどう捉えさせるか」及び「出題者が受験生に求めるものをどう考えさせるか」について、実際に出題された評論文を用いて示す。

lecture3

記述・論述問題を用いた指導例②

Lecture2に続き評論を解説し、その後「どういうことか」を尋ねるシンプルな例題を通じて、エッセイの指導法を考える。普段の授業における演習や共通テストについての見解も示す。

受講者の声

① 模試の解説や入試問題演習などでよくある生徒の誤答や足りない解答の原因・思考のプロセス・指導法を伺うことができて良かったです。制限字数を見ながら具体と抽象を行き来して解答するという行為ですが、感覚的に身につけさせるのではなく、言語化して体験的に理解させるにあたり、良い例をたくさん紹介していただけたので、参考になりました。② 研修内容をすぐに活かすことは難しいのですが、生徒達には「進路目標を達成するために、こうした環境で、こういった努力を重ねている同世代がいる」ということを聞かせてやって、新鮮な刺激を与えられたらと思います。私自身にとっても良い刺激になりました。③ 教職1年目です。「どう指導すべきか、何を伝えたらよいか」を試行錯誤しながら現代文を教えています。今回の研修の中で「“正しい解法”というものはない」というお言葉が胸に刺さりました。

2024現代文②新課程を踏まえて。〈読解力〉向上のための授業を考える。講座コード:J517

(3コマ)19,000円

講座の主眼

子どもたちのみならず、大人を含めて「読解力の低下」が言われて久しい今日、私たちは読解力の向上のためにどのような授業を心がけていけばよいのでしょうか。様々なレベルの生徒への講義経験、全国の高校での講演活動、また教育総研の研究員としての様々な活動から、今考えていることをお話しさせていただきたいと思っています。

lecture1

論理的な文章を題材に、〈読む〉思考回路について考察します。現代文の文章だけでなく、様々な素材を用いながら、読解力向上のために取り組むべきことを考えます。

lecture2

論理的な文章、実用文を題材に、〈読む〉思考回路について考察します。Lecture1からの続きの内容です。加えて共通テストで25年から出題される「実用文」についても言及します。

lecture3

文学的な文章を題材に、〈読む〉思考回路について考察します。教材としては入試問題を用います。マーク式問題、記述式問題の両方を扱います。生徒の誤答例や、記述解答例等を用いて「どう読んでいるか」を考察します。

受講者の声

① 以前から何度も船口先生の研修に参加しています。今回も膨大な過去問を分析された入試問題の傾向や対策などについて、大変勉強になりました。特に現代文が苦手な生徒に対して、苦手の傾向を踏まえて課題などを解かせるといった指導法は非常に参考になりました。② 「一見分かっていそう」「何となく分る」と思われがちなことをより明確に、説明や指導に、しかも分かりやすく落とし込んでいくことにチャレンジしていきたいと思います。船口先生ありがとうございました。③ 文の構造・骨組みを捉えて読むことの意義を改めて実感しました。読みの強弱について等、生徒への伝え方、指導において大変参考になりましたので、問題演習等の機会に活かしていきたいと思います。

2024古典古典迷子を作らない指導法講座コード:J559

(3コマ)19,000円

講座の主眼

「最初が肝心!」とはいうものの、実際のところ初期段階でどんな指導をしたら、生徒を迷子にしないのか……今年はこの問題を深堀りします。私が出会った迷子さんたちの傾向に基づいてスタート地点を設定し、共通テストの出題傾向をゴール地点として、そこから逆算しながら、有効な指導法について考えたいと思います。

lecture1

漢文迷子をなくそう!漢文は、入試の出題傾向と世間でスタンダードとされている指導法とのあいだにギャップが生じている教科。このため初手を誤ると軌道修正が難しい……まさしく「最初が肝心!」実例を交えつつ有効な指導法を考えます。

lecture2

古文迷子をなくそう!苦手意識のある生徒にとって、古文はまるで異星人の言語だそうです。まずは日本人の言語であることを本当の意味で認識してもらうことが大切です。有効な指導法について、古文常識や文学史なども活用しながら考えます。

lecture3

国語迷子をなくそう!古文と漢文と現代文の繋がりを意識せず、別個のものとして学習し、結果として一方ができてもそれを他方に活かせないという生徒が実に多い。この点について、授業で私が注意している事柄などをお話します。

受講者の声

① ポイントが絞られており、分かりやすい研修でした。生徒視点での具体的な課題を挙げながら説明していただいたので、高校に戻ってすぐに活用したいと思います。最後に「学習の見取り図」として、指導法をまとめていただいた点も好印象です。② 来年度、古典探究を担当するにあたって受講しました。本日受講したことで、再読文字・助動詞の表記についてのルールが分り、生徒に説明できるようになりました。ICTについても国語科の教員皆で悩んでいたのですが、文学史や背景知識での活用を早速取り入れたいと思います。③ 喜久知先生のお話しやお姿から「国語の中の領域同士のつながり」や「狭い世界のスペシャリストよりも広い視野を持ったゼネラリストであることの重要性」に気づかされました。

2021古文国公立大学二次論述に向けた実力錬成法について考える講座コード:J433

(3コマ)19,000円

講座の主眼

私が生徒に「古文で苦手な分野は何?」と聞くと、「文法(助動詞)・記述・和歌」が常套句のように並びます。しかし合格のためには避けては通れない分野ばかりですよね?本講座では近年の標準から難関レベルの国公立二次試験の問題を用いて、これらの分野の受験を見据えた攻略法の導入について考えてまいります。

lecture1

国公立大学二次試験の論述問題を用いて、出題傾向を分析しつつ、各設問を解くために必要な能力とは何か、またその能力をどのようにして身につけさせればよいか、考察したいと思います。

lecture2

次に和歌について考えたいと思います。入試で出題される和歌に関する設問を分析して、生徒が学習の必要性を理解しつつ納得する授業の作り方について、例を交えながら考えます。

lecture3

添削指導について考えたいと思います。いかに生徒の成績向上に資するように指導するか、また添削の負担をいかに減らすかという観点から、効率の良い添削の仕方について探っていきたいと思います。

受講者の声

① 記述問題に対するアプローチの仕方や記述問題の分類などについて、細かく解説していただいたので助かりました。② この問題はこう解く、というのをジャンル別に教えていただけて大変参考になりました。自分自身、正直“なんとなく”説明をしていた部分もあったので、そこがクリアになったという実感があります。③ 古文記述に関して体系立てて解説をしていただきました。私自身の頭の整理となるとともに。今後の指導に向けて非常に参考となる内容だったと思います。テーマを明確に「国公立二次」と打ち出した点もありがたかったです。

2024古文難関大古文記述問題教授法:トップレベルの生徒をどう指導するか講座コード:J593

(3コマ)19,000円

講座の主眼

東大、京大の実際の古文入試問題を通して、難関大古文の記述問題の解法と教授法をご紹介。トップレベルの生徒は解答(WHAT)ではなく、解法(HOW)を知りたいもの。他教科にも応用できる「本質的な読み方・解き方」を提示すると、喜んで食いつきます。教える側も教わる側も楽しくなる古文教授のヒントをお伝えします。

lecture1

頭が良い生徒さんはカンで選択問題は当てますが、記述問題解答は穴だらけなので、まず「原理」をたたき込みます。例題と拙著『古典文法マスタードリル』の内容を用いて「記述のための基礎養成法」をお伝えします。

lecture2

古文における「三つのジャンル」と読解法、記述解答作成における東大・京大の「質的な態度の相違」とそれを踏まえた添削法などをお話します。標準的な過去問を使って、設問タイプ別の攻略法をお伝えします。

lecture3

生徒が怖がる・嫌がるタイプの問題を東大・京大の過去問から取り上げ、読解法、解法、難問題のサバイバル法を説明。様々な個性を持つ東大・京大クラスの生徒さん達への実際の指導についてもお話します。

受講者の声

① 最後のまとめの中で「自分が喜びの響きを発信する」「若い方のモデルになる尊さ」などの表現があり、今後改めて頑張っていこうという意欲の源となりました。② 日々、授業を行う中で行き詰まったり、悩んだりしているところについて、様々なヒントをいただくことができました。古文の指導法だけでなく、生徒との対話を通じた日々のつながりのエピソード等からも、「統合する力」を身につけさせることに向けて一貫した西村先生のお取り組みを知ることができ、大変感動しました。③ 古文をホリスティックに読解するという観点が衝撃的でした。古文のお話を聞いているはずなのに、教科にとどまらない幅広い分野からの発想や知見を絡めた新たな発見の連続で、その先に西村先生が目指される生徒の成長と幸福があるのかな、と感じました。

2018漢文漢文指導入門―準備・導入から定期考査・受験対策まで講座コード:J903

(3コマ)19,000円

講座の主眼

大学入学共通テストにおいて、国語の成績提供は、現古漢一括提供が原則となり、多くの生徒にとって漢文の重要性が高まると考えられます。漢文の指導に不安を抱えているという先生もいらっしゃるでしょう。本講座は、授業の進め方、定期考査の作成、受験対策を広く扱い、先生方の漢文指導を支援するものです。

lecture1

漢文を学ぶ意義と学習の方法―「なぜ漢文を学ぶのか」という問いにお答えします。漢文は中国古典を学ぶものではありません。授業の進め方、予復習の指示についても扱います。

lecture2

授業実践例・知識事項の指導―教科書に多く採用されている漢文を用いて、本文の読み方・知識事項の指導例を紹介します。使役形は「―をして…しむ」という指導では不十分です。

lecture3

定期考査の作成と大学入試対策―過大な分量の定期考査は、何が重要か分からず生徒の意欲を削ぎます。テスト勉強が受験対策になり、理解度の確認もできる考査を提案します。

2021小論文志望理由書・面接・小論文の総合的指導講座コード:J226

(3コマ)19,000円

講座の主眼

志望理由書の作成指導の中に、面接対策を含めながら小論文指導へとつなげられないか。それぞれの指導をバラバラにするのではなく一連の流れとして指導する方が生徒の力を伸ばせるのではないか。このようなことを考えてみます。

lecture1

[鈴木講師担当]志望理由書作成のポイントを大学側の視点と共に考えます。と同時に、生徒が陥りがちなポイントを説明します。さらに、事前指導の方法、作成時の生徒本人へのインタビューの活用を紹介します。

lecture2

[鈴木講師担当]志望理由書作成の過程が面接対策になります。そして小論文対策にもつながります。また、それと並行して『考え』を持つための方法と小論文を書く際のポイントを説明します。

lecture3

[船口講師担当]実際の入試問題を題材にした、指導実践例を示します。小論文がどのように採点されるのかを意識しつつ、かつ生徒が実際に試験会場で書けるレベルでの指導法を考察します。

受講者の声

① 小論文指導に対して漠然とした不安があったのですが、セミナーに参加して必要な要素・発想・ポイントを整理できたように思います。② 英語科の教員ですが、小論文対策にも関わっているため、自己トレーニングを兼ねて参加しました。多くの例を示していただき分かりやすかったです。研修の最後にはお二人の説明が上手くつながりました。国語科以外の教員にとっても非常に参考になる研修だと思います。③ 志望理由書について新しい視点を示していただきました。今後の生徒への指導に活かしていきたいと思います。Lecture3では入試問題演習など、まさに夏以降に取り組みたい内容に触れていただき、こちらも大変参考になりました。

2022小論文入試小論文の入り口講座コード:J640

(3コマ)19,000円

講座の主眼

一般選抜(一般入試)、総合型選抜(推薦・AO入試)における小論文、それに付随しやすい志望理由書や自己推薦書に関する指導を具体的な経験に即してお話しさせていただき、受講者の皆さんと情報共有するスタイルの講座にします。

lecture1

現代日本語の特徴、現代文と小論文の違い、そして様々なスタイルの小論文入試についての基本事項を確認します。

lecture2

具体的な問題、答案例を用いて小論文指導のポイントについてお話しします。

lecture3

lecture2に引き続き、具体的指導例をお話ししつつ、情報共有を深めます。

受講者の声

① 小論文指導について悩んでいましたが、研修を通じて「現代文・古文・漢文」の延長線で指導を行うことができると分かり、今後の指導方針に自信をもてました。② 普段考えていることや悩んでいることと共通点のある話題が多くとてもタメになりました。中でも「語彙を使って思考を広げたり活用する方法」や「譲歩の構文で論理性を高めていくこと」等については生徒に共有してみようと思います。③ テーマから離れない余談がとにかく面白かったです。生徒さんやお子様の状況が、まさに私が今担当している生徒と同じで、それに対するアドバイスなど、明日から使えるものが多くあり、とても参考になりました。

2022医系小論文今すぐ使える医学部自己推薦書・小論文の指導方法講座コード:S805

(2コマ)13,000円

講座の内容

生徒の個性を活かしつつ、大学側の要求する受験生像に合致した自己推薦書と小論文をどのように作成すれば良いか?多くの受験生を抱えて如何に合理的に指導していくか?日々の生徒指導の悩みを解決します。自己推薦書と小論文の核心を押さえ、これまでの合格指導実績を集約した、即実行可能な指導方法を具体的にお伝えします。

2023小論文生徒に寄り添い、向き合い、示唆する指導の実際講座コード:J291

(3コマ)19,000円

講座の主眼

推薦入試にせよ、国公立大・私大入試にせよ、なんでこういう結論になるの?これで合格できたら儲けもの、目いっぱい考えて書きました……様々な答案を生徒は持ってきます。「こう書けば合格できるからその通りに書き直してこい」ではない、生徒と答案に指導者がどう向き合っていくのかお話ししたいと思います。

lecture1

生徒持参の答案を前にして、どのような言葉を生徒にかけるのがいいのか。また、その時私たち指導者側は、どのような思いと心構えが必要なのか。過去問と生徒の答案を用いて具体的にお話しします。

lecture2

国語からの視点で、現代文でも出題可能な論理的文章やエッセイの過去問を用い、国語としての読解・答案と小論文との共通点・相違点について考えます。そして、担当教科の枠を超えた指導法について考察します。

lecture3

知識に頼ってしまい、自分の考えが生かしきれないような答案への指導・自分の体験を普遍的だと思い込んでしまっている答案への指導など、ある意味、個性的な答案と生徒へのアプローチについてお話しします。

受講者の声

① 普段は数学を指導していますが、担任として小論文を指導する機会もあるため受講いたしました。講座の内容についても満足しています。特に板書が非常によくまとめられており、理解を助けてくれました。② 私自身、大学受験で小論文を書いた経験がなく、指導を受けたこともありませんでした。本日のセミナーを受講し、指導する際の目の付け所やアドバイスの方法を知ることができたので、すぐに実践をしようと思います。③ 「筆者の、更に言うと出題者の意図に則して書く」というフレーズにはなるほどと思わされました。私はよく「筆者の問題意識に迫れ」と指導していましたが、それよりも國井先生の表現の方が圧倒的に具体的で分かりやすいと感じました。

2024小論文「書かない」生徒「書けない」生徒、そして多忙な先生方講座コード:J121

(3コマ)19,000円

講座の主眼

国公立大学約2割、私大にいたっては約6割が推薦や総合選抜で入学する時代、その裏では生徒よりも先生が通常業務以外に「志望理由書」や「小論文」の添削などに時間を取られ、追い詰めていらっしゃるのではないかと……。国語科だけでなく、今や全ての教科の先生方が置かれるこうした状況を改善するシステムを講義します。

lecture1

外山滋比古氏が、昭和54年6月発行の「國文学」(学燈社刊)の中で「読むのが食べるのに通じるのなら、書くのは料理を作ることに似ている」と書いています。さて生徒さんに「料理をしたい」と思わせるには?を講義します。

lecture2

「何でも書いて持ってこい!先生が見てやる!」型が一番「危険」です(笑)。生徒さんに必要なのは空回りの情熱や愛情ではなく、「これでいけるかも」という実感です。そういう指導はどうすれば可能なのかを講義します。

lecture3

大切なのは余裕をもって先生も、ある意味楽しみながら指導ができることです。多忙な先生方にそんなことが可能なのか?本講座のテーマ「いかに先生方の負担を軽減しつつ生徒の満足や能力を引き出すか」を再度レビューします。

受講者の声

① 持続可能な指導というテーマで一貫した研修で、目から鱗が落ちる話が多くありました。青木先生が長年実践されてきた内容を示していただいて、実際に生徒を指導する者として大変助かりました。② これなら無理をし過ぎることなく持続できそうだというアイデアをたくさんいただきました。また、国語科ではない私でも日々のHRや放課後の指導でスムーズに実施ができるというイメージが湧きました。③ 思っていた内容と違う部分もありましたが、とても参考になりました。いきなり小論文を書かせるのではなく、本日の内容を参考に指導法を工夫してみたいと思います。どうしても添削をしなければ…という思考になりがちでしたが、研修を通じてそうではないと気付きました。

2020物理物理における「ベクトル」の取り扱いに関する一考察講座コード:J662

(3コマ)19,000円

講座の主眼

指導要領の改訂によって、数学Cでベクトルを扱うため、物理の学習が先行します。そこで、本講座では物理としてのベクトルの扱い方について考察します。指導要領・数学編の解説では、数学Cの取り扱いと物理での取り扱いが区別してあります。物理としてのベクトルの概念を理解させ、活用させる指導法を再確認してみます。

lecture1

物理においてベクトルがどのように用いられているかを具体的に確認します。実際の入試問題の解説を通して、ベクトルの使われ方を示してみます。さらに別解を考えることにより、ベクトルの使い方の違いを示します。

lecture2

現象の具体例として、今回は基本から標準レベルの問題を用います。数学的な厳密性ではなく、物理的な感覚により理解させる授業の一例をお見せします。大きさだけではなく、方向と向きを考える必要性を納得させます。

lecture3

標準からやや難レベルの入試問題を用い、生徒の目標とするレベルに応じたベクトルの用い方を示してみます。物理的に考える上でのベクトルの概念が役に立ち、うまく活用することにより問題を上手に解くことができます。

2021医系物理「医学部特有テーマ」の攻略法講座コード:S835

(2コマ)13,000円

講座の内容

私大医学部や国公立単科医科大では、約4分の3が他学部でもよく見る典型的問題、4分の1が「医学に絡めたテーマを持つ特有問題」となっております。高得点を要求される医学部入試においては、後者の攻略が必須かつ合格への近道になることが予想されます。本セミナーではこの「医学部特有テーマ」を取り上げ、その模擬授業を通して指導法を研究します。

2022物理成績向上のきっかけをつかませる指導法の研究講座コード:J627

(3コマ)19,000円

講座の主眼

物理が苦手な生徒をどうやって成績向上させるのか。それは、ある1つの単元が得意になり、その単元の問題であれば満点を狙えるようにすることです。そのことで希望と自信が湧き、他の単元を頑張る意欲につながります。そのような「きっかけ」となる可能性が高く、入試においても頻出の単元の授業法を研究します。

lecture1

熱力学を物理が得意になるきっかけとする生徒さんは多いです。内部エネルギーの概念とP-Vグラフの活用法を習得させ、どんな問題でもたった1つの解法だけで熱力学満点を目指せるまでの一連の指導法を研究します。

lecture2

エネルギーと運動量が両方出てきたあたりで力学につまずく生徒は多いです。エネルギーと運動量を使い分ける具体例を通して「エネルギーと運動量とは全く違う世界の量だ。」と自信を持って活用させる指導法を研究します。

lecture3

電気回路の第一歩であるコンデンサー回路をどんな問題でも同じ様に解く解法を確立していく講義の進め方を研究します。「電気回路はパズルのように解け、爽快感があり楽しいです。」という生徒を増やすことを目指します。

受講者の声

① 入試頻出のコンデンサーや保存則について要点を再確認でき、有意義な研修になりました。② 漆原先生は生徒が間違えがちなポイントや理解できていないポイントを熟知されていて、大変参考になりました。ちょっとした言葉選び、教材選びが非常に大切であることも再確認できました。③ 漆原先生が授業の際に心がけていることについて知ることができ、大変ありがたいセミナーとなりました。雑談のネタ帳を用意するなど、「90分」という時間の中で生徒の集中力のアップダウンを考慮しながら、1秒も無駄にしないという姿勢が幹なのだと気付かされました。

2023物理教壇でそのまま使える原子分野の授業の進め方講座コード:J757

(3コマ)19,000円

講座の主眼

過去のアンケートから、原子分野の指導法に悩んでいる先生方が多いように感じました。本講座では普段、私が生徒に行っている授業をそのままお見せしようと思います。その中で必要な背景知識や考え方も話します。何事もそうだと思いますが、まずは真似することです。原子分野でお悩みの先生方は本講座のままを、ご自身の教壇で行ってください。原子の全単元を扱います。

lecture1

原子分野の導入は「光電効果」からです。この単元の理解が進まないと原子分野全体が苦手になるおそれがあります。ここでは「光電効果」を主に、その背景知識、授業の進め方など私なりの主観とともに話したいと思います。

lecture2

「コンプトン効果」「電子線回折」など原子分野前半のまとめ、ボーアの水素原子モデルなどについて話します。歴史的な流れを考えながら、生徒に理解してもらうにはどのように順序立てて教えるべきであるのかを考えながら進めていきます。

lecture3

「放射性崩壊」「質量エネルギー」などについて取り扱います。説明だけでは理解が進まない単元も適切に例題を用いることによって解決できます。問題の選び方、タイミングなどお話しできればと考えています。

受講者の声

① 光電効果や光電管の実験を説明するためのアニメーションが非常に丁寧に作り込まれており、自分の授業でも真似てみようと思いました。② タブレットをスマートフォンで遠隔操作して行う授業スタイルに驚かされました。校内のICT担当として参考にしたいと思います。その他にも様々なテクニックを紹介していただき、非常に勉強になりました。③ イメージの説明の仕方や例え話が非常に参考になりました。原子分野に関しては、独学で解釈している部分が多かったのですが、木村先生の解釈を伺って、自分でも納得することができました。授業でも使わせていただこうと思います。

2021化学討論型授業、PC使用授業の研究と、受験対策授業の研究講座コード:J613

(3コマ)19,000円

講座の主眼

PCの利用と、討論型授業への転換が進められている昨今ですが、具体的な例示が少ない中で各時限のメニューを1つずつ考え出すのは大変です。本講座では、討論型授業の教材を具体的に例示し、授業でのパワーポイントの使用法とともに、授業プランの1つのたたき台としていただきます。さらに、直前期の受験指導法を扱います。

lecture1

化学基礎の元素の検出、周期表、化学結合、結晶格子、物質量、中和滴定、酸化還元を題材として、生徒に議論してもらうための授業をどう行うか、実践例を示しながら考えます。

lecture2

熱化学、電気分解、有機反応を取り上げ、パワーポイントと手元の紙教材を用いて、種々の形式で基礎~受験対策の模擬授業を行います。授業を受ける側の視点に立ち、PC授業における教材の作り方、使い方を考えます。

lecture3

直前期の受験対策指導法を扱います。直前期の授業形態は、講義+質問対応のほうが効率的と考えます。気体、反応速度、化学平衡則について、PCと黒板を用いた受験レベルの説明と入試問題解説授業を示して考えます。

受講者の声

① 岡島先生の研修は、毎回新しい発見があって楽しいです。討論型授業にどのように生徒を参加させるかなどについて大変参考になりました。② 予備校オンリーの視点ではなく、教職の現状を理解された上での講義だったため非常に参考になりました。特にスライド授業の比較は、実際に生徒側のイメージで聴けたので貴重な体験になりました。③ 岡島先生の作り込まれたパワーポイントに感動しました。アクティブラーニングのためのヒントとして紹介していただいた各ゲームは、学校で実践してみたいと思います。

2021医系化学私大医学部の過去問の活用法講座コード:S845

(2コマ)13,000円

講座の内容

『共テで高得点を取る』『一般的な問題で他学部受験生よりも高得点を取る』に注力することはもちろんのこと、単科医大や私大医学部の問題は『作題者の意図をくみ取ること』が必要になるものが多く、解説を読むだけでは十分な活用ができているとは言えません。具体的な問題を提示しながらその活用方法を考えてまいります。

2023化学激変する熱化学「エンタルピー」の授業運営講座コード:J964

(3コマ)19,000円

講座の主眼

新課程では「熱化学方程式」から「エンタルピーを用いた表記」に変わります。これは、近年まれに見る大きな改訂であり、その授業運営に戸惑う先生方も多いことと存じます。本講座では『エンタルピーをどう教えるか』をテーマとし、教科書執筆者の目線から、学校現場での授業運営のノウハウを教示します。

lecture1

【現行課程と新課程の違い】現行の熱化学方程式と新課程のエンタルピーを用いた表記の違いおよび、生徒に意識させるべき内容を詳しく解説します。また、エンタルピーの授業の「導入部分」のモデル授業を行います。

lecture2

【例題とその解説】授業内外で扱うエンタルピーの例題を複数提示し、その解説およびモデル授業を行います。また、本分野の問題で考えられる複数の解法を、生徒の学力レベル別、時期別に提案します。

lecture3

【問題の出題パターン】教科書の章末問題や、今後、入試問題として出題されるであろうエンタルピーの問題を、出題パターン別に紹介し解説します。また、定期考査、入試対策に用いる問題の作題方法なども教示します。

受講者の声

① 演習形式の研修だったので、エンタルピーへの思考を少しずつ進めていくことができました。② エンタルピーやエントロピーについては、授業をするのが不安だったのですが、今日のセミナーを受講して少し自信を持つことができました。それぞれについてどこまで説明すれば良いのか大変参考になりました。③ 研修内で先生が仰っていたように熱化学は今回の改訂で最も大きな変更点だと思います。大学で学んだことの一部を高校生に教える上での注意点や指導法を提示していただいて、本当に有難かったです。

2024化学新課程の熱化学分野を充実させましょう講座コード:J521

(3コマ)19,000円

講座の主眼

新課程で大きな変更となった熱化学の分野は、エンタルピーなどの新しい言葉の概念などで生徒が困惑し易いと思われます。この熱化学の分野を基本から再認識してもらい、生徒の心強い味方となって欲しいと思っております。できれば、関数電卓や蛍光ペンなども持参していただくと、より充実すると思いますのでご協力をお願いします。

lecture1

まずは熱力学の基本である、系と外界を意識し、熱力学第一法則から説明します。そして、エンタルピーなどの言葉の定義をしっかり再認識してもらいます。

lecture2

ヘスの法則を応用した計算方法のコツなどを講義します。また、生徒や新任の先生からの質問に答えている形式になっているので、問題点がわかり易いテキストになっております。

lecture3

エントロピーをわかり易い図を駆使して説明します。反応の自発性の説明も熱力学第二法則からしっかりして、最後にまとめます。熱力学の素晴らしさを再認識し、生徒さんをサポートしてあげてください。

受講者の声

① 自分の中で曖昧だったところを、本質的に理解できました。特に、生成エンタルピーや結合エネルギーを使った計算は、エンタルピー図と色を使って教えてみたいと思います。② 大きく変わった熱化学の分野について広く深く学ぶことができて大変勉強になりました。特に日頃は触れることがほとんど無い物理分野との関係を用いた説明で、理解をより深めることができ、生徒への教授でも活かせそうです。③ 始めから最後まで熱意ある授業でわかりやすかったです。内容も全て設問に対して「なぜそうなっているのか」というところから始まっているので、生徒が教科書について「なぜ?」と質問してきた場面の助けとして大変参考になりました。

2022医系生物ライバルに差をつけるための私大医学部の指導法研究講座コード:S855

(2コマ)13,000円

講座の内容

全入時代とは裏腹に、私大医学部の倍率は非常に高い状態です。本講座では「ライバルに差をつけるためにはどのような指導法が的確か」「傾向に合わせた対策をどの時期にどのように行っていけばよいのか」を具体的に明示していきます。そして、毎年肌で感じている私大医学部の傾向の変遷を余すことなくお伝えしていきます。

2023生物新課程入試開始直前、生物をどう教えるかを考える。講座コード:J746

(3コマ)19,000円

講座の主眼

共通テストは新課程の方針を反映し、実験・考察を重視したものになりました。その一方、各大学の個別試験は従来通りで、共通テストほどは変化していません。こうした現状を乗り越えるための指導法、さらには新課程でも通用する指導法についてお話します。自校に持ち帰ってすぐに使える対処法をふんだんに説明していきます。

lecture1

なぜ共通テストで点が取れないのか。これと併せて主要大学の出題傾向を分析しそれらの対策法を考えると、主に「正しい理解」「思考力」の2つに絞られてきます。続く2コマと合わせて対処の方法を説明します。

lecture2

「生命現象の正しい理解」。共通テストも含めて、成績が振るわない多くの学生はこれができていません。では、こうした力をつけるにはどう教えたらいいのか?次のコマと合わせ、模擬授業で説明していきます。

lecture3

「生命現象の正しい理解」を達成してもまだ壁が立ちはだかります。それは、多くの学生が苦手とする「思考力が問われる問題」です。ではどのように指導すればよいでしょうか。模擬授業を通して説明していきます。

受講者の声

① 先生が強調されていた“マクロな視点からミクロな視点で教える”という内容は、今後どの分野の指導においても重要だと感じました。先生の別の研修にも参加してみたいです。② 「国公立2次・私大」の入試問題分析については、普段細かい分析のための時間が確保できないため、大変勉強になりました。模擬授業についても、話の流れや話し方がとても素晴らしく参考になりました。③ 新課程になってから「ATP=エネルギーの通貨」という表現があまり使われなくなったので、どのように表現して教えようかと悩みましたが、結局は両替で説明した方が分かりやすいと、研修を通じて改めて思いました。

2024生物さまざまなレベル帯に対応した授業研究講座コード:J142

(3コマ)19,000円

講座の主眼

僕たち生物教員の人数は他の教科と比べて少なく、文系の学生から東大受験を視野に入れた最難関レベルの学生まで、1人の先生がご担当されている現場が多いかと思います。そんな中、画一的な指導法では学習効果が得られないことを鑑みて、さまざまなレベル帯に対応した授業法を先生方と研究する講座にしていきたいです。

lecture1

「腎臓」や「遺伝」など、計算を必要とする分野を取り上げていきます。計算が苦手な学生には“単位換算”の方法などの指導法を、難関大志望の学生には自ら考えさせる指導法を提案していきます。

lecture2

「データ分析」に関する問題を取り上げていきます。特別な生物用語などの知識を必要としない問題に対するアプローチ法や、アクティブラーニングの必要性について説明していきます。

lecture3

「共通テスト」対策の具体的な方法を明示していきます。得点率6・7割を目指す基礎学力の定着が必要な学生から、本番でのミスが絶対に許されない9割以上を目指す学生まで、レベルに応じた指導法を提案していきます。

受講者の声

① 各問題を扱う意図やその問題を通して生徒に伝えたいことなどのメッセージが分りやすかったです。合間の雑談の内容も濃く、問題の解説以上に勉強になりました。特に対照実験の説明はすぐに使える位、私の中に響きました。② 物理専攻の私でもわかりやすいと思える講座でした。「アクティブラーニング導入の有効性」、「問題の読み方」、「資料問題の分析方法」等が大変参考になり、有意義な研修でした。すぐにでも学校で実践していきたいと思います。③ 共通テストから大学別試験まで幅広い題材を用意していただきありがとうございます。教授法を分かりやすく示していただいたので、とても参考になりました。特にlecture2の最後の大問を30分で解説する流れには驚きました。

2021地学体系的な理解を目指す高校地学の分野別指導法講座コード:J650

(3コマ)19,000円

講座の主眼

近年の大学入試では、断片的な知識だけでは対応できない問題が増えています。この講座では、生徒たちが油断している分野(火成岩)と苦労している分野(宇宙の計算)を題材に、共通テストや国公立大学の2次試験にも対応できるような体系的な理解を目指した指導法を紹介します。「地学基礎」と「地学」のどちらも扱います。

lecture1

地学基礎の内容は、多くの生徒が暗記中心の学習をしていますが、体系的に理解できることも多くあります。特に暗記の学習が目立つ「火成岩の分類」について、体系的に理解する指導法を紹介します。

lecture2

宇宙の学習では多くの計算式を扱いますので、1つずつ計算式を理解するだけでなく、全体的なまとめも重要になります。多くの生徒が計算で苦労している「恒星の明るさと距離」について、効果的な指導法を紹介します。

lecture3

大学入学共通テストの問題を分析し、センター試験との違いやこれからの共通テスト対策で必要な学習についてお話しします。特に考察問題に対応するための学習について、実際の問題を用いて解説します。

受講者の声

① 地学の研修は少ないので参加できてよかったです。蜷川先生のお話を参考にして、知識を関連づけて考えさせる指導を目指したいと思います。② 具体的な授業の場面を通して、蜷川先生がどのようなことを考えて授業を進めていらっしゃるのかがよく分かりました。丸暗記させるのではなく、根底にある背景知識をうまく伝えて、それぞれの単元のつながりを意識させることの必要性を改めて学ぶことができました。③ 勤務先での地学基礎開講に向けて参加しました。丁寧な研修を通じて、「あぁそうだったな」と思い出すことが多くありました。“教科書を比べて研究する”というお考えについては、見習いたいと感じると同時に、生徒達と共に取り組むのも面白いかもしれないと考えています。

2024地学身近な自然現象と観察を意識した高校地学の学習法講座コード:J542

(3コマ)19,000円

講座の主眼

生徒たちの多くは、身近な自然現象のしくみがわかったときにその楽しさを感じ、他の自然現象にも興味を持ち始めます。また、近年の共通テストでも身近な自然現象や観察を題材にした出題が増えている傾向があります。そこで今回の教員研修では、これらのテーマを取り入れた学習法について解説します。「地学基礎」と「地学」のどちらも扱います。

lecture1

大気の安定性は、生徒が苦手にしているテーマでもありますが、雲の発達や日本の天気を理解することにつながる重要なテーマです。大気の安定性について、体系的な理解を目指した学習法を紹介します。

lecture2

日本の天気について理解を深められるように、よく経験する気象現象などを確認しながら学習のポイントを解説します。それぞれの現象が断片的な暗記にならないように意識して、目標を設定した学習法を紹介します。

lecture3

地学基礎では、火成岩、堆積岩、変成岩について学習しますが、実際に岩石を見て学習する生徒はほとんどいません。共通テストでは岩石の観察について出題されることもありますので、野外でもできる岩石観察のポイントについて解説します。

2020世界史論述指導や戦後史の教授法と教材作成のポイント講座コード:J635

(3コマ)19,000円

講座の主眼

この講座では、日ごろから私が実際に行っている解法や教え方、授業の導入やテキスト・問題の作り方などを紹介させていただきます。国公立・私立大学志望者の混在するクラスを想定し、どのように授業やテキスト・試験などを組み立てていけば良いか、また、論述指導の方法や添削の仕方などもお話しさせていただきます。

lecture1

【論述指導】東大などの問題を題材に、設問要求の分析や構成メモの作成などの解法を紹介させていただきます。その際、生徒に対しての指導や、答案を添削する実用的な方法もご紹介させていただきます。

lecture2

【戦後史の教授法】戦後史は情報量が多く、出来事も1年単位や数か月単位で登場するため、多くの生徒を苦しめる分野です。戦後史を効率よく教えるためにはどうすればよいのか、その指導法をご紹介させていただきます。

lecture3

【教材作成】生徒の理解度を高めるためには、どのような点を意識してテキストやテスト(リード文・資料/史料掲載・正誤や論述問題)を作成すればよいのか、私見を述べさせていただきます。

2023日本史日本史探究と日本史入試の資史料学習指導法講座コード:J537

(3コマ)19,000円

講座の主眼

日本史探究は選択科目という性格上、大学受験を意識せざるをえない現実と、「探究」の学習方法や資史料の活かし方に悩みながら授業計画を立てているのではないでしょうか。高校現場で教える同志として苦労を共有しつつ、予備校講師の知見を生かした大学入試への対応方法を、理想論だけでなく、実情を踏まえて展開します。

lecture1

資史料を活かした日本史「探究」といいますが、そもそも資料はどこから持ってくるのか?史料は読めるのか?そしてその時間を生徒の学力につなげることはできるのか?恐らく皆さんも直面している課題を取り上げます。

lecture2

現在の大学入試において資史料はどのように扱われているのか。共通テストから私立大、国公立大の入試問題まで幅広く参考にして変化の方向性を探ることで、日々の授業に役立つ資史料の利用法を考えます。

lecture3

教科書に記載される資史料にはどのような意味があるのかを再考することで、個別資史料の読解や毎時の授業内容を超えた、体系的な資史料学習のあり方を模索します。

受講者の声

① 史料の扱いについて、再考するきっかけになりました。入試問題を研究し、入試問題の力を借りながら、授業を組み立ててみようと思います。② センター試験から共通テストに移行し、問題を解いていてすっきりしないことがよくありました。井上先生のお話を伺ってその理由が分かったように感じます。③ 新しい入試問題に目は通していたものの、授業の形式をあまり変えることが出来ず、自分の主張や考えを伝えて暗記させるような授業を展開していました。今後は授業方針を転換させて、全てを教えるのではなく削ぎ落した指導を目指そうと思います。

2024日本史思考する、ツナがる文化史の指導法-実際の授業を通して-講座コード:J525

(3コマ)19,000円

講座の主眼

文化史の授業を単なる鑑賞で終わらせず、どのようにすれば有機的に歴史の流れのなかに位置づけられるか。実際に文化史についてのモデル授業をご覧いただき、背景にある考え方や狙いも紹介してまいります。当該分野に不安をもつ先生方のみならず、日本史をご担当することになった他科目の先生方のご受講も大歓迎いたします。

lecture1

過去問は大学からのメッセージ。それを正しく受け取り、自らに還元して活かすことができる受験生を育てることが受験日本史を教える者の使命と思います。入試問題ではどのように文化史が問われるのか、ご紹介します。

lecture2

古代の仏教史をテーマに、実際の授業をお見せします。講義ではまず仏教史の大きな流れを概観し、そこに政治史・外交史とのつながりを肉づけしていきます。その際に授業者として意識したいポイントもお話しします。

lecture3

近代の思想史をテーマに、実際の授業をお見せします。こちらでもまず大枠を理解し、具体的な肉づけをしていきます。3コマの授業を通して、文化史を(受験)日本史という大きな〈幹〉に統合していくのが目標です。

受講者の声

① 佐京先生がどのような切り口で授業を構成しているかがよく分かりました。今まで暗記させる為の手段に頼る授業が主流でしたので、このような構造からせまる授業を展開できるように精進していきたいと思います。② 特にlecture3近代思想史の内容が充実しており大満足です。細かいネタ、社会的背景、そして構造。バラバラだった知識が有機的につながる瞬間が多くあり、そのたびにワクワク感が止まりませんでした。③ 大学入試に「出る、出ない」ではなく入試に「出しやすいか、出しにくいか」で教えた方が良いというお話が参考になりました。日本史を暗記で終わらせないための方法論についても参考になりました。

2024地理無限に広がる地理的景観を整理し、教授法を再構築する講座コード:J163

(3コマ)19,000円

講座の主眼

地理は現代世界を学ぶには最適な科目であり、空間認識の最強学問です。目に見える物すべてが「生きた教材」ですが、目まぐるしい速度で高度化、複雑化されますので、教授法を毎年更新する必要があります。一度立ち止まって、「教科書を教える」のではなく、「教科書で教える」ことの意義を考え、教授法を整理してみたいと思います。

lecture1

地理学は網羅性が高いため、「どこまで教えれば良いのか?」との悩みがつきません。そこで、地理的景観を「幹」と「枝葉」に分けて整理します。「普遍性と地域性」「因果関係と相関関係」を意識し、何が「幹」で、何が「枝葉」なのかを解説していきます。

lecture2

「地球的課題と国際協力」「自然環境と防災」などの内容は地理的景観が無限に広がりやすいものです。共通テストの過去問、試行調査などを用いて、内容を「幹」と「枝葉」にわけることで整理し、その授業実践の例を示していきます。

lecture3

わが国で最高の難易度と呼び声高い一橋大学の地理の過去問を探究します。一橋大学の入試問題で採り上げられる内容が日々の日常生活とどのような関わりがあり、それを地理教育でどのように扱うかを考えていきます。

受講者の声

① これまではモバサテで受講していましたが、今回初めて対面で参加しました。モバサテよりも集中して参加できたと思います。特にGoogleearthの使い方は学校の授業でも使えるものでした。参考にさせていただきます。② 幹(普遍性)と枝葉(地域性)を分けて授業を作るという考え方がとても理解しやすかったです。

GISについても実際に活用しているところを見ながらツールを紹介していただいたので、具体的な「こうやれば分かりやすい」と感じることができました。③ 様々な参考書を探す中で宮路先生の名前を目にすることが多く、先生から何か新しい視点をいただけるのではないかと期待し、参加しました。これまでの私は枝葉の部分から話し始めることが多かったので、まずは生徒達に幹をしっかりと定着させることを重視したいと思います。

2024公共公共―「共通テストにどう出るか」を考える講座コード:J546

(3コマ)19,000円

講座の主眼

私は2024年の春先、何冊もの教科書と資料集・用語集を入念に研究して公共の参考書を執筆し、そのおかげで科目の狙いや重視する単元などに、相当詳しくなれました。ならばそれを活かして、本講座では2023年の研修で扱った「現代社会との違い」ではなく、実際の「共通テストへの出され方」を考えていきたいと思います。

lecture1

そもそも「公共的空間」とは何か?

まずは私たちが形成すべき「公共的空間」について考えます。これは一体何なのか?何のために形成するのか?―これがわかると、それを形成するためにはどんな「倫理分野や政経分野」が必要なのかが見えてきます。

lecture2

「思考実験」を考える

公共で扱う厄介なテーマに「思考実験」があります。どう扱えばいいのか、途方に暮れてしまいそうなテーマですが、何のために思考実験をやらせるのかという「意図」を探りながら、生徒の導き方を考えていきましょう。

lecture3

共通テストでの出され方

生徒たちによりよい公共的空間を築いてもらうには、どんな大人になってほしいか?―もしも出題者にそういう意図があるなら、政経や倫理の範囲は、どういう出され方をするのか?それを一緒に考えていきましょう。

受講者の声

① カントとベンサムによるトロッコ問題が大変良かったです。ベンサムについては説明しやすいのですが、カントの道徳論の説明は難しいのに的確に整理されており感銘を受けました。② 思考実験については時間の都合上、すべてを授業で扱うことは難しいのですが、部分的には授業に活かすことができるポイントを知れたのでとても参考になりました。③ 23年度の研修より更に1歩踏み込んだお話を聞くことが出来て本当に良かったです。今まで倫理分野に正対していなかったのですが、先生が挙げてくださった4人と4つの価値観に加えて思考実験については、研究して授業に盛り込まなくてはいけないと痛感しました。

2024歴史総合速攻!歴史総合!世界史・日本史の両視点から同一テーマをみる講座コード:J504

(3コマ)19,000円

講座の主眼

歴史総合という科目を学び、教示するにあたって常につきまとう不安は「世界史or日本史の視点としてはどうなのだろうか」ではないでしょうか。私たちが力を合わせて、双方向の視点を先生方にご提示できるように努めます。まずは先生方がこの科目を楽しんでもらえるように、私たちが提供できる最大限の視点をご紹介させていただきます。

lecture1

THEME「19世紀から20世紀初頭の世界」。世界史では帝国主義、日本史では幕末から明治時代末頃までの範囲を扱います。帝国主義の特徴を踏まえ、幕末から明治期の日本をおさえ、日清戦争や日露戦争などを両視点からみていきます。

lecture2

THEME「20世紀前半の2つの世界大戦」。世界史ではヴェルサイユ体制やワシントン体制などの国際秩序に注目しつつ、その問題点を整理し、日本史では経済や外交に注目しながら日本国内の動向を確認します。

lecture3

THEME「戦後史」。米ソ冷戦時代の世界史の動向を時期ごとに分けて整理したうえで日本の動きを確認します。各教科書が詳細に戦後史を記述していますが、まずは最低限必要な時代の展開を軸に紹介させていただければと思います。

受講者の声

① 重野先生と新里先生のやりとりがとても良く印象に残りました。お二人のクロストーク的な講義を通じて歴史総合の科目特性が見えてきたように感じます。② 自分が考えていた歴史総合の授業展開と両講師の仰っていた授業展開がほぼ同様であったため、教科指導への自信につながりました。③ 世界史が専門です。日本史専門の先生方がどのような指導法を考えているのかが気になり受講しました。両先生のコラボによって、日・世をどう組み合わせると生徒達が混乱せず理解してくれるか、など多くの指針をいただきました。

(3コマ)19,000円

講座の主眼

文法問題を解くためではなく、英文を読み書きするための文法を生徒のやる気を引き出しながら身につけさせるにはどうすればよいか。またそれを実際の英文読解や英作文の授業でどう活かすか。すべての英語教師にとっての最重要課題であるこの2つのテーマに、日ごろの僕の実践を披露しながら切り込んでみたいと思います。

lecture1

読み書きのための英文法を生徒のやる気を引き出しながら身につけさせるには、暗記ではなく理解を中心とし、かつ体系的でなければなりません。理解することで生徒の目は輝きだし、自ら勉強するようになります。

lecture2

文法に基づいてしっかり意味をとりながら英文を読むことを生徒に身につけさせるにはどうすればよいか。実際の入試問題の英文を題材に、その具体的な方法をどなたでもすぐに実践できる形で提示したいと思います。

lecture3

英作文の指導では、文法に基づく基本例文レベルと入試問題レベルの2段階が存在します。僕が独自に作った基本例文と実際の入試問題を使って、それぞれの段階の具体的な授業を実践し、添削の仕方にまで踏み込みます。

受講者の声

① とても面白く、ためになる内容でした。妹尾先生の力強い言葉で背中を押していただき、自分の普段の取り組みに自信が持てました。② 妹尾先生の英語教育に関する全体像を把握できた。生徒の理解を重視する方針とその具体例が大変参考になった。③ 授業シーンを見ることで、妹尾先生の工夫を知ることができました。また、自分の普段の授業で抜け落ちている部分に気付くことできるよい機会になったと思います。

医系テーマの英文読解問題の指導法を探る講座コード:S815

(2コマ)13,000円

講座の内容

医学という専門的話題を扱った英文読解で高得点を取るには、ある程度、特別な知識が必要ですが、その一方で、未知の単語・未知の知識を含む英文にうまく対処して解答を作る力も必要です。生徒にどのような知識を与えるべきか、どのような読み方・解き方を指導すべきかを、私立・国公立大医学部の問題を題材に講義します。

2022英語入試英語指導法研究(客観的な解答作成のポイント)講座コード:J543

(3コマ)19,000円

講座の主眼

英語へのニーズがどう変わろうと、英語を読み、書く作業自体が変わるわけではありません。入試で英文を読み、解くには、一文を客観的に解釈する力、文のつながりを客観的に理解する力、そして、設問に合わせて客観的に思考する力が必要です。そのような力を身につけさせるための指導法を主眼に講義いたします。

lecture1

一文を「客観的に」解釈し、文と文とのつながりを「客観的に」理解するための指導法として、文型・構文把握の指導のためのいくつかのポイントと、情報構造を利用した指導の例をいくつか紹介します。

lecture2

構文把握のための指導と情報構造を利用した指導を、実際の入試問題の読み方、解き方の指導とどのようにリンクさせるかを、いくつかのレベル、タイプの入試問題を用いながら紹介してみたいと思います。

lecture3

近年、自由英作文を出題する大学が増えています。生徒が犯しがちな情報の構成の仕方のミスを紹介しながら、自然な流れの英文を書く力を身につけさせるための指導法についてお話したいと思います。

受講者の声

① 英文のサンプルが豊富で理解しやすかったです。テキストも使いやすく工夫されていると感じました。② 研修を通じて、まだまだ知らない事が多くあることに気づき、自分自身の英語学習に対するモチベーションが高まりました。③ やはり、予備校で活躍されている先生はすごいと思いました。引き出しが沢山あって、色々な内容を足しながら説明していただいたので、講義に惹きつけられました。

2023英語学校で教える英語の不都合な「原則と例外」講座コード:J572

(3コマ)19,000円

講座の主眼

中学から普通に「学校文法」を習い、予備校に通うことなく英語の実力をつけてきました。予備校で英文法をメインに教え始めて今年(2023年)でちょうど35年。「テキストで習う」「テキストで教える」「テキストを作る」という3つの立場から、英文法を教える上で避けて通れない「原則と例外」との付き合い方についてお話しします。

lecture1

学生として「学校文法」「記述文法」「生成文法」と向き合い、講師になってから「英文法問題」「受験英文法」と格闘した経験を基に、過去から現在までの「英文法」のさまざまな教授法について、その功罪を考えます。

lecture2

「前に前置詞のついた名詞は主語になれない」「副詞は補語になれない」「省略できる関係代名詞は目的格」などのさまざまな「原則」について、生徒にどのタイミングでどの程度の「例外」を提示するかについて考察します。

lecture3

代ゼミ本科生用の「英文法」テキスト(基礎・標準・ハイの全3レベル)作成の統括責任者として、レベルごとの記述をどう使い分けているかを、具体例を挙げて紹介します。また、オリジナル単科のテキストの一部もお見せします。

受講者の声

① テキスト作成者だからこその、レベル別の扱う内容の違いが参考になりました。授業内容は勿論のこと、授業者としての仲本先生のレベルの高さに改めて感動しました。② 仲本先生の著作で大学合格を勝ち取り、時を経て教職に就きました。今回の研修では、先生のエッジが効いた話もさることながら、英文法への愛が感じられました。③ 代ゼミの英文法テキストの難易度を提示した上で、レベルに合わせて何をどこまで教え、また、何を教えないかという点が非常に参考になりました。

2023リスニングリスニングをより身近に感じるための授業法の探求講座コード:S917

(2コマ)13,000円

講座の主眼

英語によるコミュニケーション能力への需要が日々高まり、各種検定試験や大学受験においてもリスニングがとても重要な地位を占めるようになっています。こうした変化に対応すべく、塾や高校の授業でリスニングをどのように取り入れ、指導していくべきなのかを授業サンプルとともにご提案させていただきます。

lecture1

リスニングが苦手な生徒が抱える問題点を確認し、効果的なトレーニング方法と、次のステップへと発展するための課題を、授業サンプルを通して考察します。

lecture2

共通テストや2次試験及びその他の検定試験でハイスコアを取るために必要となるスキルを明確にし、これに特化したトレーニングについて考察します。

2024英語(ハイ)入試英語長文読解指導のA.R.E講座コード:J114

(3コマ)19,000円

講座の主眼

長文読解の指導法を3つの観点から考えます。①Aim-目標を明確化-様々な入試問題から、要求されている学力を分析します。②Respect-生徒の現状を尊重-授業中の指名・添削指導から生徒がどこで躓いているかを振り返ります。③Empower-実力を養成-目標と現状のギャップを埋めるための道筋を考えます。

lecture1

長文読解以前に最低限おさえておきたい1文1文を読むための準備(主に構文把握)について考えます。「教科書に載っている難解な文章を丸腰の状態で読まされている」という感覚を生徒に持たせてはいけません。

lecture2

有名大学の長文読解問題を具体的に検証し、出題の意図・正解するために必要な力を確認します(Aim)。同時にどこでどのような間違いをしやすいかを「生徒の目線になって」考えましょう(Respect)。

lecture3

生徒を合格へと導く指導法を考えます(Empower-ment)。他の授業とぶつかるものではなく、オーソドックスなスタイルの中でもキラリと光る説明・見せ方・発問を目指します。用いているツールも紹介します。

受講者の声

① 随所にいくつもの「すぐに活かせるアドバイス」が散りばめられていて非常に参考になりました。「手法」もですが「考え方」「導き方」がよくわかりました。② 吉村先生の長年の指導経験を基に、生徒を本当に力がついた状態に導くための段階的な指導内容を非常に丁寧に示していただきました。内容の丁寧さはもちろんですが、教材提示の丁寧さにも感銘を受けました。③ 構造分析のパートでは、分析のプロセスが体系化されていて参考になりました。分析の手順に番号を記入する手法については、自分の授業にも取り入れてみたいと思います。

2024英語①難関大合格:学校と予備校の垣根を超える挑戦講座コード:J901

(3コマ)19,000円

講座の主眼

予備校での授業以外に年間のべ30~50校の高校での派遣授業に参加させていただいています。そこで多くの生徒や先生方との交流から得た情報も参考にしながら、「どうすれば学校での学びの大切さを生徒に伝えられるか」を念頭に授業をしています。難関大向けのモデル授業を通じて、その答えを探すヒントを得ていただければと思います。

lecture1

高校1・2年生の教科書レベルの素材(読解)を用いて、東大、京大、早慶大といった難関大レベルの合格に向けて「早い段階でやっておくべきこと」を生徒に伝えるモデル授業を行うとともに、そのためのオリジナル教材の作成で私が心掛けていることを紹介します。

lecture2

lecture1をベースとした受験学年対象の難関大向けモデル授業を行います。これを通じて必要な受験指導だけでなく、「学校に足りないもの」、少なくとも「予備校に通う生徒たちが足りないと不満に思っているもの」が何かを感じていただければと思います。

lecture3

予備校は能力別編成クラスですが、このパートでは、多くの学校のように様々なレベルの生徒が混在するクラスを想定して「私ならこう授業する」というモデル授業を行います。ここでは英作文・リスニングの積極的活用も取り上げます。

受講者の声

① 文脈理解の重要性や見せ方、文法の盲点だけでなく授業をする上での心構えや生徒との関わり方のコツなども教えていただき大変参考になりました。同時に自分の力不足を再確認することになり、自己研鑽に対するモチベーションも高まりました。② 学校現場をrespectする西川先生の姿勢に感銘を受けました。今いる生徒のために更に頑張ろうという気持ちが確かなものになりました。③ 授業実践と講義がMIXされており新鮮な研修でした。生徒目線での考え方や教員としての心構えも教えていただき、とてもよい刺激になりました。

2024英語②授業準備で心がけたい3S講座コード:J574

(3コマ)19,000円

講座の主眼

日々の授業準備をするときに意識したい3つの視点について考えます。1つめはSurprise―授業を興味深く聞いてもらう工夫。2つめはSupport―授業の本論の構築。最後にSkill―授業で身につけるべき技術。授業内容を効果的に伝えるための授業準備を、実例を交えながら考察したいと思います。

lecture1

「どのような授業構成が理想か」「学力によって授業構成は変えるべきか」について、様々な視点や失敗例を紹介しながら、理想的な授業構成を共に考察していきたいと思います。

lecture2

教える側と学ぶ側の双方が苦労をする「関係詞」を取り上げ、私自身の過去と現在の授業構成の変遷と、その変化の中でどのような葛藤があったのかなどを共有したいと思います。

lecture3

実際の入試レベルの問題をいくつか扱いながら、学んだことを実践することでその有用性を生徒に実感させる方法を模索します。

受講者の声

① 関係詞whatと間接疑問文の区別については、自分でも納得できていませんでした。本日の講座で納得できたのはもちろんのこと、説明に一貫性がある点が良いと感じました。② 研修を通じて、文法指導の際に生徒のレベルに合わせて教えることと教えないことを考えていかなくてはいけないと改めて感じました。③ 姜先生がご自身で仰った通りに、研修のほとんどのパートが15分~20分程度に収まっており、集中力を維持して聞くことができました。

2019理系数学現役生向けの受験問題の選び方と扱い方講座コード:J459

(3コマ)19,000円

講座の主眼

「難関大学の受験対策に難問を用意するのがベストなのか?」「中堅大学の受験対策に易しい問題を用意するのがベストなのか?」「生徒の何を伸ばしたいのか?/どの部分を確認したいのか?」さらには、「演習の習慣を付けるにはどうすればいいのか?」などなど、日頃の先生方の疑問に対応していければと考えております。

lecture1

大学受験をしたいと決めた偏差値50前後の生徒を想定した教材の流れと授業での展開の仕方を考えます。問題を解いて見せるだけではない方法をお伝えし、いわゆる“塾スタイル”をお見せできればと思います。

lecture2

lecture1に続いて偏差値55~60くらいの生徒を想定します。これらの生徒は受験レベルのボリュームゾーンです。いわゆる“予備校スタイル”をお伝えしながら、高校で実践していただけるようにお話しできればと考えております。

lecture3

代々木ゼミナールの“特化型”の授業をお伝えできればと思います。何を特化しているのか?…東大・京大・医療系などなど、簡単にポイントをまとめていければと考えております。

受講者の声

① 現在高2生を指導しており、来年は受験学年を指導するのでその準備として参加しました。身にしみる内容が多く、まだ全てを理解できていませんが、自分の普段の授業にどのような課題があるか見えたように感じます。② 塾などで先取り学習をしている生徒の表情や態度については、あまり気にせず授業に臨んでいたのですが、今日の研修で湯浅先生に「見せ方」「伝え方」を示していただき、自分の授業を振り返るよい機会になりました。③ 幅広い層へのアプローチの方法、伝え方などを数多く学ばせていただきました。学校に戻ってから自分の授業の改善に生かせると感じております。

2021医系数学医学部数学の効率的な指導法-必要な学力と質の分析-講座コード:S825

(2コマ)13,000円

講座の内容

医学部入試の数学は、国公立大・私立大の違い以外にも、大学のレベル・問題の難易度(∝大学のレベル)・試験形式などにより必要とされる学力レベルおよび質が異なり、指導面でも十分な配慮が必要です。本講座では医学部数学の多面性を具体的に分析して、効果的な指導の方向性について先生方と研究していきたいと思います。

2022文系数学数学の基礎を教えるとはどういうことか講座コード:J418

(3コマ)19,000円

講座の主眼

『基礎とはeasyではなくbasic』が自分のモットーです。公式あてはめの簡単な問題を解けることが「基礎」だと勘違いしている生徒・先生が多いものです。そうではなく、考え方の土台を固めることが「基礎」です。生徒たちに正しく基礎を学ばせる為に、自分が意識・実践していることをお話しさせていただきます。

lecture1

生徒たちの多くは『定義』を理解することの大切さを認識していません。公式・定理や浅はかな解法丸暗記に走ってしまうのは、そこが原因です。改善させる意識付けとなるような問題を紹介・解説します。

lecture2

数学を苦手になってしまう生徒の特徴の1つは「図・グラフを描かない」です。そうならないように、図・グラフの正しい描き方を伝え、そのメリットを魅せる為の問題を紹介・解説します。

lecture3

安易に2乗したり、安易に分母を払ったり、条件が不足したりする原因のほとんどは『必要十分』の意識、『同値変形』の理解が足りないからです。「問題を解くとはどういうことか」を論理の観点からお話します。

受講者の声

① どの分野においても、土台となる定義からアプローチしており、「なるほど、そのように説明するのか」と、とても参考になりました。② 自分が大切にしているにも関わらず、曖昧な理解で済ませていた定義やグラフに関する指導のパートが大変参考になりました。③ 私自身公式に頼ってしまう傾向があるので、とても学びが多い研修になりました。特に文系の生徒に対しては、ひたすら覚えさせる指導をしていたので、2学期には図形的に考えさせる方法を導入したいと思います。

2023文系数学数列・ベクトル・確率(期待値)講座コード:J406

(3コマ)19,000円

講座の主眼

『基礎とはeasyではなくbasic』が自分のモットーです。公式あてはめの簡単な問題が解けることが「基礎」なのではなく、考え方の土台を固めることが「基礎」です。今回は『数列』と『ベクトル』について、自分が意識・実践していることをお話しさせていただきます。また『確率の期待値』についても紹介します。

lecture1

『数列』とくに「漸化式」は苦手な生徒が多い単元です。漸化式の意味を解釈できずに、浅はかな解法暗記(参考書等もそれを助長している?)に頼っていると苦手になってしまいます。

lecture2

『ベクトル』は覚えるべき知識がとても少ない分野なのですが、そのように認識している生徒は少ないものです。何も考えさせずに分点公式を丸暗記させたり、とりあえずs:1-sとおくなんてやめませんか?

lecture3

新課程入試に向けて『確率の期待値』の問題を紹介します。2014年以前の入試問題からピックアップします。

受講者の声

① 解法の説明を短くまとめて、「講師の考えの共有」に多くの時間が割かれていた点が良かったです。「他の先生がどのような気持ちで授業に臨んでいるのか」を知る機会があまりないので、参考になりました。② テキストに解答が掲載されていたので、どのような講義になるのか楽しみでしたが、生徒の躓くポイントや指導方針などを的確に解説していただき、勉強になりました。③ 22年度から連続で大山先生の講座を受講しました。着眼点と方針が明確で分かりやすく、大変に参考となりました。生徒がどこで苦手と感じるかも教示していただいたので、注意すべきポイントなど真似させていただきます。

2024数学(ハイ)難関大数学の指導法~入試で何が求められているか?~講座コード:J151

(3コマ)19,000円

講座の主眼

難関大入試ではどこで差がつくのか?実は難関大入試においても基本事項の理解の程度で差がつくことが多いのです。「最も効率のよい数学の勉強方法は基本事項を根本から正しく理解することである。」これを日々生徒に訴え、正当な学習を継続した結果として彼らを目標校へ合格させる指導法を講究したいと思います。

lecture1

大学はどのような学生を欲しているのか?まずは代々木ゼミナールによる再現答案の分析から、昨今の受験生の特徴および難関大・地方大本番入試ではどのような採点が行われているのかについて解説させて頂きます。

lecture2

基本事項を根本から正しく生徒に教えるにはどのように教材に工夫を加えればよいのか?拙著テキスト京大理系数学、エグゼクティブ東大理科数学、エグゼクティブ京大理系数学の中から教材例を紹介したいと思います。

lecture3

基盤ができあがった学生にどのような演習問題を課したらよいのかを講義させて頂きます。基本事項を理解した学生に、「何を与えてあげれば」彼らが入試問題を解き切る学力を付けることができるのかを研究します。

受講者の声

① 以前、入試問題分析会で竹内先生の講義を受けたことがきっかけで受講しました。大学側の採点基準であったり、記述答案の再現例など本当に参考になります。② 再現答案から見た採点基準の分析やそこから考える答案の作り方がとても参考になりました。「基本を大切にして自分が解ける問題を解けた気にならずにしっかりと考え切る」という竹内先生の講義に改めてこれまでの指導について考える機会となりました。③ 特に減点の仕組みに関する解説がタメになりました。今後、添削指導を行う際には論理部分を注視していこうと思います。

2024数学(基礎)数学が苦手な生徒の理解力や得点力を効果的につけるための授業例講座コード:J138

(3コマ)19,000円

講座の主眼

高校数学で多くの生徒が最初につまずくのは2次関数と場合分けでしょう。次に悩むのが三角比と三角関数。今回はこれらの単元を苦手な生徒にどう説明するかをご一緒に考えたいと思います。また生徒が最も不得意なベクトルの実践的な教え方、積分計算ができない理系生徒に対する効果的な指導法についても、山本の考え方をお見せしていきます。

lecture1

2次関数は中学のとき数学が得意であった生徒でも、一気に成績が下がるきっかけとなる単元です。苦手な生徒は場合分けやさまざまなテクニックが受験までに身につかないものです。今回は解の配置をテーマに、学年別の指導の違いを研究したいと思います。

lecture2

先生方が御指導されていて、苦手な生徒達にどう教えれば三角関数の正しい基礎が身につくだろうかというお悩みと、ベクトルは教えるのが難しいが他の先生方はどう指導されているのだろうという疑問に、山本なりの授業風景をお見せしていこうと思います。

lecture3

理系なのに微分ができない、グラフが描けない、積分計算がわかっていない…という生徒に対し、短時間で効果的な指導法はありませんかという先生方の御相談を多く受けます。今回は受験生向けの指導の1つの例として、授業構成を御提案しながら授業してみます。

受講者の声

① 特に三角不等式についての解説の部分で自分の中のモヤモヤが晴れた気がします。「このぐらい…」という思いを捨て、「first time」の気持ちを忘れずに教えていきたいと改めて感じました。② 研修の内容は8割がた自分が従来生徒達に教えてきたことと同じでした。これは決して批判ではありません。自分の指導方法は間違いではなかったと裏付けることができたからです。③ 初学者や基礎が身につきづらい生徒への指導について様々な工夫を解説していただきました。また、扱う問題の効果的なレベル等も教えていただき、とても有意義な研修になりました。

2024数学医学部攻略への数学解法研究-年間学習プランの作成-講座コード:J585

(3コマ)19,000円

講座の主眼

実際の医学部入試において生徒が合格点を取るために必要な知識や解法を1年かけて習得するために扱うべき問題を3つの期間に分けて解説していきます。また、ハイレベルな問題を解くために必要な解法を有した問題の選び方などについても紹介していきます。先生方の問題選びの参考にしていただければと思います。

lecture1

高3一学期(夏期前まで)のうちに学んでおくべきレベルの問題を提示します。夏期や二学期に扱うややレベルの高い問題の伏線を撒いておくことがこの期間のポイントとなります。実際の基本問題を用いて解説をしていきます。

lecture2

夏期や二学期を扱うレベルの問題を提示します。一学期に撒いていた伏線を回収することがこの期間のポイントとなります。実際のハイレベルな入試問題を用いて解説していきます。

lecture3

直前期に扱うレベルの問題を提示します。今まで身につけた知識、思考法をもとに合否を分ける問題にどう取り組むべきかを提示します。また参考書の選択、共通テストの対策などについてもお話をさせていただきたいと思います。

受講者の声

① 研修で紹介されたパターンの問題を探してみたい、解いてみたいと思えました。筋トレの話から高3向けの時間の使い方の話へのつなげ方は本当に素晴らしく、教科だけでなく人として魅力的な先生なのだと感じました。② 説明・板書共に丁寧で分かりやすかったです。特にsection1で扱ったベクトルに関する着想からは気づきを得ることができました。医学部志望に向けた対策を実践に合わせて解説していただけたので助かりました。③ 特に参考になったのは漸化式の指導法の部分です。これまでは教科書的な説明やパターンの暗記でしか指導をしてこなかったので、小林先生の指導法を参考に教材研究を進めていきたいと思います。

2018現代文記述式現代文学習の本質とその指導方法の考察講座コード:J263

(3コマ)19,000円

講座の主眼

記述式現代文学習の本質は、入試で求められる読解と記述の意味を理解することにあります。そこで「与えられた文章を読解すること」、「設問に対する解答を記述すること」それぞれの意味と、それらを生徒に理解させるための指導方法を考察します。同時に、私が実践してきた読解力・記述力を高めるための指導方法も示します。

lecture1

「与えられた文章を読解すること」とは、具体的にどうすることなのか、その能力を大学はどのように測ろうとしているのか、それに対していかなる指導方法があるのか、を国公立大の入試問題を使用して考察します。

lecture2

「設問に対する解答を記述すること」とは、具体的にはどうすることなのか、その能力を大学はどのように測ろうとしているのか、それに対していかなる指導方法があるのか、を国公立大の入試問題を使用して考察します。

lecture3

lecture1,2を踏まえて、特に学習意欲のある生徒に対して、入試で求められる読解と記述の意味をしっかりと理解させ、さらに読解力・記述力を高めていくための基礎的な学習方法・指導方法を考察します。

受講者の声

① 自分が普段生徒に示している文章との向き合い方とは異なるアプローチの方法を示していただき、非常に参考になりました。② 無駄のないまとまった内容で大変勉強になりました。精読の大切さを改めて実感することが出来ました。また、要約の大切さについても同じくですが、「指導すする側の準備が大切だ」というお言葉、本当にその通りだと感じました。③ 「予習の段階で解答への道筋を説明できるようにする」「答えはまず本文の語句を使って作ってみる」「理由説明では論理の飛躍している箇所を探す」など、とにかくどの説明をとっても非常に明確であり、驚きの連続でした。

2022現代文『Google症』『YouTube症』の生徒を救う『学校ならではの授業』講座コード:J271

(3コマ)19,000円

講座の主眼

学校の先生の教えることよりも、ネットやYouTubeで垂れ流しの状態の情報を信じてしまう生徒さんが多くて困る―というご相談を、とある高校での教員研修の際にいただきました。「ネットと違う」というだけで授業を否定される不条理に、どのように向き合えば良いのか等、日々、授業やその準備に奮闘されている先生方応援企画講座です。

lecture1

濃霧や吹雪による視界不良で同じところをぐるぐる回って遭難する、まるで「環状彷徨」のような状態にある大学入試。生徒さんも先生方も「何をやれば良いんだろう?」と困っていらっしゃるのでは?まずはそういう話から。

lecture2

あらゆる点で限られた時間しかない現場の先生方が、自ら「したくなる」現代文講義、延いては生徒が「聴きたくなる」講義の、高校での実践方法を探ります。生徒にも、教える側にも「辛い」授業からの「脱出方法」。

lecture3

「生徒が授業中に白目を剥いているのを見て焦る」「授業を聴いてくれない」「プリントを用意しても興味を示してくれず気持ちが萎む」(原文ママ)など、先生方の「悩み」を共有し、解決、改善の糸口を見つける時間。

受講者の声

① 軽快なトークと話術で3コマがあっという間に感じました。研修でいただいたネタを自分の授業に盛り込み、今後も精進していきます。② 国語が苦手な生徒から入試で必要としている生徒まで、色々な生徒を想定した内容でイメージがわきやすく参考になりました。授業時における入試問題の取り扱いも実践してみたいと思います。③ 共通テストの現代文をただの入試科目として考えるのではなく生きていく上で大事なことも学べるのだという教え方はとても参考になりました。受験勉強と教科書教材を分けて考えようとはせず、どちらも語彙力・知識を貯めていくことができるものであると知り実践に活かそうと思いました。

2023現代文生成AIにできない思考力と表現力を育む授業は可能か講座コード:S920

(2コマ)13,000円

講座の主眼

書き言葉に対する読解能力が衰退している現代の子どもたち。そのため話し言葉の感覚で文章を主観的に解釈してしまい、教師の客観的な説明が理解できない。この断絶を突破するには、どのような教授法が有効なのか?これまで試行錯誤しながら一筋の希望の光を見出した教室での実践をプレゼンテーションします。

lecture1

生徒が苦手とする抽象度の高い哲学論などの評論を用いて、生徒と問題意識を共有し客観的で正確な精読ができる読解力を養成し安定した記述力を形成する方法を解説します。

lecture2

ハイレベルな記述問題であっても生徒が理解できる喜びを実感できる、わかりやすい教え方を考えます。教えることは教えられることであるという相互教育の実践を目指します。

2024現代文①ハイレベルを目指す現代文指導講座コード:J339

(3コマ)19,000円

講座の主眼

現代文はその科目の特性として、学力が低い生徒はもちろん、高い学力を持つ生徒でも「学習の仕方がわからない」「成績が安定しない」という意識を持っていることが多い。それらの疑問や悩みへの回答のひとつを提示しつつ、具体的な指導のあり方を提示する。

lecture1

受験生が躓きがちな基本的な問題を用いた入試現代文への導入。「次の文章を読んで後の問いに答えよ」がいかに入試現代文の基本姿勢を言い表しているのかを指導する講義の一例を示す。

lecture2

記述・論述問題を用いた指導例①

「筆者の意図をどう捉えさせるか」及び「出題者が受験生に求めるものをどう考えさせるか」について、実際に出題された評論文を用いて示す。

lecture3

記述・論述問題を用いた指導例②

Lecture2に続き評論を解説し、その後「どういうことか」を尋ねるシンプルな例題を通じて、エッセイの指導法を考える。普段の授業における演習や共通テストについての見解も示す。

受講者の声

① 模試の解説や入試問題演習などでよくある生徒の誤答や足りない解答の原因・思考のプロセス・指導法を伺うことができて良かったです。制限字数を見ながら具体と抽象を行き来して解答するという行為ですが、感覚的に身につけさせるのではなく、言語化して体験的に理解させるにあたり、良い例をたくさん紹介していただけたので、参考になりました。② 研修内容をすぐに活かすことは難しいのですが、生徒達には「進路目標を達成するために、こうした環境で、こういった努力を重ねている同世代がいる」ということを聞かせてやって、新鮮な刺激を与えられたらと思います。私自身にとっても良い刺激になりました。③ 教職1年目です。「どう指導すべきか、何を伝えたらよいか」を試行錯誤しながら現代文を教えています。今回の研修の中で「“正しい解法”というものはない」というお言葉が胸に刺さりました。

2024現代文②新課程を踏まえて。〈読解力〉向上のための授業を考える。講座コード:J517

(3コマ)19,000円

講座の主眼

子どもたちのみならず、大人を含めて「読解力の低下」が言われて久しい今日、私たちは読解力の向上のためにどのような授業を心がけていけばよいのでしょうか。様々なレベルの生徒への講義経験、全国の高校での講演活動、また教育総研の研究員としての様々な活動から、今考えていることをお話しさせていただきたいと思っています。

lecture1

論理的な文章を題材に、〈読む〉思考回路について考察します。現代文の文章だけでなく、様々な素材を用いながら、読解力向上のために取り組むべきことを考えます。

lecture2

論理的な文章、実用文を題材に、〈読む〉思考回路について考察します。Lecture1からの続きの内容です。加えて共通テストで25年から出題される「実用文」についても言及します。

lecture3

文学的な文章を題材に、〈読む〉思考回路について考察します。教材としては入試問題を用います。マーク式問題、記述式問題の両方を扱います。生徒の誤答例や、記述解答例等を用いて「どう読んでいるか」を考察します。

受講者の声

① 以前から何度も船口先生の研修に参加しています。今回も膨大な過去問を分析された入試問題の傾向や対策などについて、大変勉強になりました。特に現代文が苦手な生徒に対して、苦手の傾向を踏まえて課題などを解かせるといった指導法は非常に参考になりました。② 「一見分かっていそう」「何となく分る」と思われがちなことをより明確に、説明や指導に、しかも分かりやすく落とし込んでいくことにチャレンジしていきたいと思います。船口先生ありがとうございました。③ 文の構造・骨組みを捉えて読むことの意義を改めて実感しました。読みの強弱について等、生徒への伝え方、指導において大変参考になりましたので、問題演習等の機会に活かしていきたいと思います。

2024古典古典迷子を作らない指導法講座コード:J559

(3コマ)19,000円

講座の主眼

「最初が肝心!」とはいうものの、実際のところ初期段階でどんな指導をしたら、生徒を迷子にしないのか……今年はこの問題を深堀りします。私が出会った迷子さんたちの傾向に基づいてスタート地点を設定し、共通テストの出題傾向をゴール地点として、そこから逆算しながら、有効な指導法について考えたいと思います。

lecture1

漢文迷子をなくそう!漢文は、入試の出題傾向と世間でスタンダードとされている指導法とのあいだにギャップが生じている教科。このため初手を誤ると軌道修正が難しい……まさしく「最初が肝心!」実例を交えつつ有効な指導法を考えます。

lecture2

古文迷子をなくそう!苦手意識のある生徒にとって、古文はまるで異星人の言語だそうです。まずは日本人の言語であることを本当の意味で認識してもらうことが大切です。有効な指導法について、古文常識や文学史なども活用しながら考えます。

lecture3

国語迷子をなくそう!古文と漢文と現代文の繋がりを意識せず、別個のものとして学習し、結果として一方ができてもそれを他方に活かせないという生徒が実に多い。この点について、授業で私が注意している事柄などをお話します。

受講者の声

① ポイントが絞られており、分かりやすい研修でした。生徒視点での具体的な課題を挙げながら説明していただいたので、高校に戻ってすぐに活用したいと思います。最後に「学習の見取り図」として、指導法をまとめていただいた点も好印象です。② 来年度、古典探究を担当するにあたって受講しました。本日受講したことで、再読文字・助動詞の表記についてのルールが分り、生徒に説明できるようになりました。ICTについても国語科の教員皆で悩んでいたのですが、文学史や背景知識での活用を早速取り入れたいと思います。③ 喜久知先生のお話しやお姿から「国語の中の領域同士のつながり」や「狭い世界のスペシャリストよりも広い視野を持ったゼネラリストであることの重要性」に気づかされました。

2021古文国公立大学二次論述に向けた実力錬成法について考える講座コード:J433

(3コマ)19,000円

講座の主眼

私が生徒に「古文で苦手な分野は何?」と聞くと、「文法(助動詞)・記述・和歌」が常套句のように並びます。しかし合格のためには避けては通れない分野ばかりですよね?本講座では近年の標準から難関レベルの国公立二次試験の問題を用いて、これらの分野の受験を見据えた攻略法の導入について考えてまいります。

lecture1

国公立大学二次試験の論述問題を用いて、出題傾向を分析しつつ、各設問を解くために必要な能力とは何か、またその能力をどのようにして身につけさせればよいか、考察したいと思います。

lecture2

次に和歌について考えたいと思います。入試で出題される和歌に関する設問を分析して、生徒が学習の必要性を理解しつつ納得する授業の作り方について、例を交えながら考えます。

lecture3

添削指導について考えたいと思います。いかに生徒の成績向上に資するように指導するか、また添削の負担をいかに減らすかという観点から、効率の良い添削の仕方について探っていきたいと思います。

受講者の声

① 記述問題に対するアプローチの仕方や記述問題の分類などについて、細かく解説していただいたので助かりました。② この問題はこう解く、というのをジャンル別に教えていただけて大変参考になりました。自分自身、正直“なんとなく”説明をしていた部分もあったので、そこがクリアになったという実感があります。③ 古文記述に関して体系立てて解説をしていただきました。私自身の頭の整理となるとともに。今後の指導に向けて非常に参考となる内容だったと思います。テーマを明確に「国公立二次」と打ち出した点もありがたかったです。

2024古文難関大古文記述問題教授法:トップレベルの生徒をどう指導するか講座コード:J593

(3コマ)19,000円

講座の主眼

東大、京大の実際の古文入試問題を通して、難関大古文の記述問題の解法と教授法をご紹介。トップレベルの生徒は解答(WHAT)ではなく、解法(HOW)を知りたいもの。他教科にも応用できる「本質的な読み方・解き方」を提示すると、喜んで食いつきます。教える側も教わる側も楽しくなる古文教授のヒントをお伝えします。

lecture1

頭が良い生徒さんはカンで選択問題は当てますが、記述問題解答は穴だらけなので、まず「原理」をたたき込みます。例題と拙著『古典文法マスタードリル』の内容を用いて「記述のための基礎養成法」をお伝えします。

lecture2

古文における「三つのジャンル」と読解法、記述解答作成における東大・京大の「質的な態度の相違」とそれを踏まえた添削法などをお話します。標準的な過去問を使って、設問タイプ別の攻略法をお伝えします。

lecture3

生徒が怖がる・嫌がるタイプの問題を東大・京大の過去問から取り上げ、読解法、解法、難問題のサバイバル法を説明。様々な個性を持つ東大・京大クラスの生徒さん達への実際の指導についてもお話します。

受講者の声

① 最後のまとめの中で「自分が喜びの響きを発信する」「若い方のモデルになる尊さ」などの表現があり、今後改めて頑張っていこうという意欲の源となりました。② 日々、授業を行う中で行き詰まったり、悩んだりしているところについて、様々なヒントをいただくことができました。古文の指導法だけでなく、生徒との対話を通じた日々のつながりのエピソード等からも、「統合する力」を身につけさせることに向けて一貫した西村先生のお取り組みを知ることができ、大変感動しました。③ 古文をホリスティックに読解するという観点が衝撃的でした。古文のお話を聞いているはずなのに、教科にとどまらない幅広い分野からの発想や知見を絡めた新たな発見の連続で、その先に西村先生が目指される生徒の成長と幸福があるのかな、と感じました。

2018漢文漢文指導入門―準備・導入から定期考査・受験対策まで講座コード:J903

(3コマ)19,000円

講座の主眼

大学入学共通テストにおいて、国語の成績提供は、現古漢一括提供が原則となり、多くの生徒にとって漢文の重要性が高まると考えられます。漢文の指導に不安を抱えているという先生もいらっしゃるでしょう。本講座は、授業の進め方、定期考査の作成、受験対策を広く扱い、先生方の漢文指導を支援するものです。

lecture1

漢文を学ぶ意義と学習の方法―「なぜ漢文を学ぶのか」という問いにお答えします。漢文は中国古典を学ぶものではありません。授業の進め方、予復習の指示についても扱います。

lecture2

授業実践例・知識事項の指導―教科書に多く採用されている漢文を用いて、本文の読み方・知識事項の指導例を紹介します。使役形は「―をして…しむ」という指導では不十分です。

lecture3

定期考査の作成と大学入試対策―過大な分量の定期考査は、何が重要か分からず生徒の意欲を削ぎます。テスト勉強が受験対策になり、理解度の確認もできる考査を提案します。

2021小論文志望理由書・面接・小論文の総合的指導講座コード:J226

(3コマ)19,000円

講座の主眼

志望理由書の作成指導の中に、面接対策を含めながら小論文指導へとつなげられないか。それぞれの指導をバラバラにするのではなく一連の流れとして指導する方が生徒の力を伸ばせるのではないか。このようなことを考えてみます。

lecture1

[鈴木講師担当]志望理由書作成のポイントを大学側の視点と共に考えます。と同時に、生徒が陥りがちなポイントを説明します。さらに、事前指導の方法、作成時の生徒本人へのインタビューの活用を紹介します。

lecture2

[鈴木講師担当]志望理由書作成の過程が面接対策になります。そして小論文対策にもつながります。また、それと並行して『考え』を持つための方法と小論文を書く際のポイントを説明します。

lecture3

[船口講師担当]実際の入試問題を題材にした、指導実践例を示します。小論文がどのように採点されるのかを意識しつつ、かつ生徒が実際に試験会場で書けるレベルでの指導法を考察します。

受講者の声

① 小論文指導に対して漠然とした不安があったのですが、セミナーに参加して必要な要素・発想・ポイントを整理できたように思います。② 英語科の教員ですが、小論文対策にも関わっているため、自己トレーニングを兼ねて参加しました。多くの例を示していただき分かりやすかったです。研修の最後にはお二人の説明が上手くつながりました。国語科以外の教員にとっても非常に参考になる研修だと思います。③ 志望理由書について新しい視点を示していただきました。今後の生徒への指導に活かしていきたいと思います。Lecture3では入試問題演習など、まさに夏以降に取り組みたい内容に触れていただき、こちらも大変参考になりました。

2022小論文入試小論文の入り口講座コード:J640

(3コマ)19,000円

講座の主眼

一般選抜(一般入試)、総合型選抜(推薦・AO入試)における小論文、それに付随しやすい志望理由書や自己推薦書に関する指導を具体的な経験に即してお話しさせていただき、受講者の皆さんと情報共有するスタイルの講座にします。

lecture1

現代日本語の特徴、現代文と小論文の違い、そして様々なスタイルの小論文入試についての基本事項を確認します。

lecture2

具体的な問題、答案例を用いて小論文指導のポイントについてお話しします。

lecture3

lecture2に引き続き、具体的指導例をお話ししつつ、情報共有を深めます。

受講者の声

① 小論文指導について悩んでいましたが、研修を通じて「現代文・古文・漢文」の延長線で指導を行うことができると分かり、今後の指導方針に自信をもてました。② 普段考えていることや悩んでいることと共通点のある話題が多くとてもタメになりました。中でも「語彙を使って思考を広げたり活用する方法」や「譲歩の構文で論理性を高めていくこと」等については生徒に共有してみようと思います。③ テーマから離れない余談がとにかく面白かったです。生徒さんやお子様の状況が、まさに私が今担当している生徒と同じで、それに対するアドバイスなど、明日から使えるものが多くあり、とても参考になりました。

2022医系小論文今すぐ使える医学部自己推薦書・小論文の指導方法講座コード:S805

(2コマ)13,000円

講座の内容

生徒の個性を活かしつつ、大学側の要求する受験生像に合致した自己推薦書と小論文をどのように作成すれば良いか?多くの受験生を抱えて如何に合理的に指導していくか?日々の生徒指導の悩みを解決します。自己推薦書と小論文の核心を押さえ、これまでの合格指導実績を集約した、即実行可能な指導方法を具体的にお伝えします。

2023小論文生徒に寄り添い、向き合い、示唆する指導の実際講座コード:J291

(3コマ)19,000円

講座の主眼

推薦入試にせよ、国公立大・私大入試にせよ、なんでこういう結論になるの?これで合格できたら儲けもの、目いっぱい考えて書きました……様々な答案を生徒は持ってきます。「こう書けば合格できるからその通りに書き直してこい」ではない、生徒と答案に指導者がどう向き合っていくのかお話ししたいと思います。

lecture1

生徒持参の答案を前にして、どのような言葉を生徒にかけるのがいいのか。また、その時私たち指導者側は、どのような思いと心構えが必要なのか。過去問と生徒の答案を用いて具体的にお話しします。

lecture2

国語からの視点で、現代文でも出題可能な論理的文章やエッセイの過去問を用い、国語としての読解・答案と小論文との共通点・相違点について考えます。そして、担当教科の枠を超えた指導法について考察します。

lecture3

知識に頼ってしまい、自分の考えが生かしきれないような答案への指導・自分の体験を普遍的だと思い込んでしまっている答案への指導など、ある意味、個性的な答案と生徒へのアプローチについてお話しします。

受講者の声

① 普段は数学を指導していますが、担任として小論文を指導する機会もあるため受講いたしました。講座の内容についても満足しています。特に板書が非常によくまとめられており、理解を助けてくれました。② 私自身、大学受験で小論文を書いた経験がなく、指導を受けたこともありませんでした。本日のセミナーを受講し、指導する際の目の付け所やアドバイスの方法を知ることができたので、すぐに実践をしようと思います。③ 「筆者の、更に言うと出題者の意図に則して書く」というフレーズにはなるほどと思わされました。私はよく「筆者の問題意識に迫れ」と指導していましたが、それよりも國井先生の表現の方が圧倒的に具体的で分かりやすいと感じました。

2024小論文「書かない」生徒「書けない」生徒、そして多忙な先生方講座コード:J121

(3コマ)19,000円

講座の主眼

国公立大学約2割、私大にいたっては約6割が推薦や総合選抜で入学する時代、その裏では生徒よりも先生が通常業務以外に「志望理由書」や「小論文」の添削などに時間を取られ、追い詰めていらっしゃるのではないかと……。国語科だけでなく、今や全ての教科の先生方が置かれるこうした状況を改善するシステムを講義します。

lecture1

外山滋比古氏が、昭和54年6月発行の「國文学」(学燈社刊)の中で「読むのが食べるのに通じるのなら、書くのは料理を作ることに似ている」と書いています。さて生徒さんに「料理をしたい」と思わせるには?を講義します。

lecture2

「何でも書いて持ってこい!先生が見てやる!」型が一番「危険」です(笑)。生徒さんに必要なのは空回りの情熱や愛情ではなく、「これでいけるかも」という実感です。そういう指導はどうすれば可能なのかを講義します。

lecture3

大切なのは余裕をもって先生も、ある意味楽しみながら指導ができることです。多忙な先生方にそんなことが可能なのか?本講座のテーマ「いかに先生方の負担を軽減しつつ生徒の満足や能力を引き出すか」を再度レビューします。

受講者の声

① 持続可能な指導というテーマで一貫した研修で、目から鱗が落ちる話が多くありました。青木先生が長年実践されてきた内容を示していただいて、実際に生徒を指導する者として大変助かりました。② これなら無理をし過ぎることなく持続できそうだというアイデアをたくさんいただきました。また、国語科ではない私でも日々のHRや放課後の指導でスムーズに実施ができるというイメージが湧きました。③ 思っていた内容と違う部分もありましたが、とても参考になりました。いきなり小論文を書かせるのではなく、本日の内容を参考に指導法を工夫してみたいと思います。どうしても添削をしなければ…という思考になりがちでしたが、研修を通じてそうではないと気付きました。

2020物理物理における「ベクトル」の取り扱いに関する一考察講座コード:J662

(3コマ)19,000円

講座の主眼

指導要領の改訂によって、数学Cでベクトルを扱うため、物理の学習が先行します。そこで、本講座では物理としてのベクトルの扱い方について考察します。指導要領・数学編の解説では、数学Cの取り扱いと物理での取り扱いが区別してあります。物理としてのベクトルの概念を理解させ、活用させる指導法を再確認してみます。

lecture1

物理においてベクトルがどのように用いられているかを具体的に確認します。実際の入試問題の解説を通して、ベクトルの使われ方を示してみます。さらに別解を考えることにより、ベクトルの使い方の違いを示します。

lecture2

現象の具体例として、今回は基本から標準レベルの問題を用います。数学的な厳密性ではなく、物理的な感覚により理解させる授業の一例をお見せします。大きさだけではなく、方向と向きを考える必要性を納得させます。

lecture3

標準からやや難レベルの入試問題を用い、生徒の目標とするレベルに応じたベクトルの用い方を示してみます。物理的に考える上でのベクトルの概念が役に立ち、うまく活用することにより問題を上手に解くことができます。

2021医系物理「医学部特有テーマ」の攻略法講座コード:S835

(2コマ)13,000円

講座の内容

私大医学部や国公立単科医科大では、約4分の3が他学部でもよく見る典型的問題、4分の1が「医学に絡めたテーマを持つ特有問題」となっております。高得点を要求される医学部入試においては、後者の攻略が必須かつ合格への近道になることが予想されます。本セミナーではこの「医学部特有テーマ」を取り上げ、その模擬授業を通して指導法を研究します。

2022物理成績向上のきっかけをつかませる指導法の研究講座コード:J627

(3コマ)19,000円

講座の主眼

物理が苦手な生徒をどうやって成績向上させるのか。それは、ある1つの単元が得意になり、その単元の問題であれば満点を狙えるようにすることです。そのことで希望と自信が湧き、他の単元を頑張る意欲につながります。そのような「きっかけ」となる可能性が高く、入試においても頻出の単元の授業法を研究します。

lecture1

熱力学を物理が得意になるきっかけとする生徒さんは多いです。内部エネルギーの概念とP-Vグラフの活用法を習得させ、どんな問題でもたった1つの解法だけで熱力学満点を目指せるまでの一連の指導法を研究します。

lecture2

エネルギーと運動量が両方出てきたあたりで力学につまずく生徒は多いです。エネルギーと運動量を使い分ける具体例を通して「エネルギーと運動量とは全く違う世界の量だ。」と自信を持って活用させる指導法を研究します。

lecture3

電気回路の第一歩であるコンデンサー回路をどんな問題でも同じ様に解く解法を確立していく講義の進め方を研究します。「電気回路はパズルのように解け、爽快感があり楽しいです。」という生徒を増やすことを目指します。

受講者の声

① 入試頻出のコンデンサーや保存則について要点を再確認でき、有意義な研修になりました。② 漆原先生は生徒が間違えがちなポイントや理解できていないポイントを熟知されていて、大変参考になりました。ちょっとした言葉選び、教材選びが非常に大切であることも再確認できました。③ 漆原先生が授業の際に心がけていることについて知ることができ、大変ありがたいセミナーとなりました。雑談のネタ帳を用意するなど、「90分」という時間の中で生徒の集中力のアップダウンを考慮しながら、1秒も無駄にしないという姿勢が幹なのだと気付かされました。

2023物理教壇でそのまま使える原子分野の授業の進め方講座コード:J757

(3コマ)19,000円

講座の主眼

過去のアンケートから、原子分野の指導法に悩んでいる先生方が多いように感じました。本講座では普段、私が生徒に行っている授業をそのままお見せしようと思います。その中で必要な背景知識や考え方も話します。何事もそうだと思いますが、まずは真似することです。原子分野でお悩みの先生方は本講座のままを、ご自身の教壇で行ってください。原子の全単元を扱います。

lecture1

原子分野の導入は「光電効果」からです。この単元の理解が進まないと原子分野全体が苦手になるおそれがあります。ここでは「光電効果」を主に、その背景知識、授業の進め方など私なりの主観とともに話したいと思います。

lecture2

「コンプトン効果」「電子線回折」など原子分野前半のまとめ、ボーアの水素原子モデルなどについて話します。歴史的な流れを考えながら、生徒に理解してもらうにはどのように順序立てて教えるべきであるのかを考えながら進めていきます。

lecture3

「放射性崩壊」「質量エネルギー」などについて取り扱います。説明だけでは理解が進まない単元も適切に例題を用いることによって解決できます。問題の選び方、タイミングなどお話しできればと考えています。

受講者の声

① 光電効果や光電管の実験を説明するためのアニメーションが非常に丁寧に作り込まれており、自分の授業でも真似てみようと思いました。② タブレットをスマートフォンで遠隔操作して行う授業スタイルに驚かされました。校内のICT担当として参考にしたいと思います。その他にも様々なテクニックを紹介していただき、非常に勉強になりました。③ イメージの説明の仕方や例え話が非常に参考になりました。原子分野に関しては、独学で解釈している部分が多かったのですが、木村先生の解釈を伺って、自分でも納得することができました。授業でも使わせていただこうと思います。

2021化学討論型授業、PC使用授業の研究と、受験対策授業の研究講座コード:J613

(3コマ)19,000円

講座の主眼

PCの利用と、討論型授業への転換が進められている昨今ですが、具体的な例示が少ない中で各時限のメニューを1つずつ考え出すのは大変です。本講座では、討論型授業の教材を具体的に例示し、授業でのパワーポイントの使用法とともに、授業プランの1つのたたき台としていただきます。さらに、直前期の受験指導法を扱います。

lecture1

化学基礎の元素の検出、周期表、化学結合、結晶格子、物質量、中和滴定、酸化還元を題材として、生徒に議論してもらうための授業をどう行うか、実践例を示しながら考えます。

lecture2

熱化学、電気分解、有機反応を取り上げ、パワーポイントと手元の紙教材を用いて、種々の形式で基礎~受験対策の模擬授業を行います。授業を受ける側の視点に立ち、PC授業における教材の作り方、使い方を考えます。

lecture3

直前期の受験対策指導法を扱います。直前期の授業形態は、講義+質問対応のほうが効率的と考えます。気体、反応速度、化学平衡則について、PCと黒板を用いた受験レベルの説明と入試問題解説授業を示して考えます。

受講者の声

① 岡島先生の研修は、毎回新しい発見があって楽しいです。討論型授業にどのように生徒を参加させるかなどについて大変参考になりました。② 予備校オンリーの視点ではなく、教職の現状を理解された上での講義だったため非常に参考になりました。特にスライド授業の比較は、実際に生徒側のイメージで聴けたので貴重な体験になりました。③ 岡島先生の作り込まれたパワーポイントに感動しました。アクティブラーニングのためのヒントとして紹介していただいた各ゲームは、学校で実践してみたいと思います。

2021医系化学私大医学部の過去問の活用法講座コード:S845

(2コマ)13,000円

講座の内容

『共テで高得点を取る』『一般的な問題で他学部受験生よりも高得点を取る』に注力することはもちろんのこと、単科医大や私大医学部の問題は『作題者の意図をくみ取ること』が必要になるものが多く、解説を読むだけでは十分な活用ができているとは言えません。具体的な問題を提示しながらその活用方法を考えてまいります。

2023化学激変する熱化学「エンタルピー」の授業運営講座コード:J964

(3コマ)19,000円

講座の主眼

新課程では「熱化学方程式」から「エンタルピーを用いた表記」に変わります。これは、近年まれに見る大きな改訂であり、その授業運営に戸惑う先生方も多いことと存じます。本講座では『エンタルピーをどう教えるか』をテーマとし、教科書執筆者の目線から、学校現場での授業運営のノウハウを教示します。

lecture1

【現行課程と新課程の違い】現行の熱化学方程式と新課程のエンタルピーを用いた表記の違いおよび、生徒に意識させるべき内容を詳しく解説します。また、エンタルピーの授業の「導入部分」のモデル授業を行います。

lecture2

【例題とその解説】授業内外で扱うエンタルピーの例題を複数提示し、その解説およびモデル授業を行います。また、本分野の問題で考えられる複数の解法を、生徒の学力レベル別、時期別に提案します。

lecture3

【問題の出題パターン】教科書の章末問題や、今後、入試問題として出題されるであろうエンタルピーの問題を、出題パターン別に紹介し解説します。また、定期考査、入試対策に用いる問題の作題方法なども教示します。

受講者の声

① 演習形式の研修だったので、エンタルピーへの思考を少しずつ進めていくことができました。② エンタルピーやエントロピーについては、授業をするのが不安だったのですが、今日のセミナーを受講して少し自信を持つことができました。それぞれについてどこまで説明すれば良いのか大変参考になりました。③ 研修内で先生が仰っていたように熱化学は今回の改訂で最も大きな変更点だと思います。大学で学んだことの一部を高校生に教える上での注意点や指導法を提示していただいて、本当に有難かったです。

2024化学新課程の熱化学分野を充実させましょう講座コード:J521

(3コマ)19,000円

講座の主眼

新課程で大きな変更となった熱化学の分野は、エンタルピーなどの新しい言葉の概念などで生徒が困惑し易いと思われます。この熱化学の分野を基本から再認識してもらい、生徒の心強い味方となって欲しいと思っております。できれば、関数電卓や蛍光ペンなども持参していただくと、より充実すると思いますのでご協力をお願いします。

lecture1

まずは熱力学の基本である、系と外界を意識し、熱力学第一法則から説明します。そして、エンタルピーなどの言葉の定義をしっかり再認識してもらいます。

lecture2

ヘスの法則を応用した計算方法のコツなどを講義します。また、生徒や新任の先生からの質問に答えている形式になっているので、問題点がわかり易いテキストになっております。

lecture3

エントロピーをわかり易い図を駆使して説明します。反応の自発性の説明も熱力学第二法則からしっかりして、最後にまとめます。熱力学の素晴らしさを再認識し、生徒さんをサポートしてあげてください。

受講者の声

① 自分の中で曖昧だったところを、本質的に理解できました。特に、生成エンタルピーや結合エネルギーを使った計算は、エンタルピー図と色を使って教えてみたいと思います。② 大きく変わった熱化学の分野について広く深く学ぶことができて大変勉強になりました。特に日頃は触れることがほとんど無い物理分野との関係を用いた説明で、理解をより深めることができ、生徒への教授でも活かせそうです。③ 始めから最後まで熱意ある授業でわかりやすかったです。内容も全て設問に対して「なぜそうなっているのか」というところから始まっているので、生徒が教科書について「なぜ?」と質問してきた場面の助けとして大変参考になりました。

2022医系生物ライバルに差をつけるための私大医学部の指導法研究講座コード:S855

(2コマ)13,000円

講座の内容

全入時代とは裏腹に、私大医学部の倍率は非常に高い状態です。本講座では「ライバルに差をつけるためにはどのような指導法が的確か」「傾向に合わせた対策をどの時期にどのように行っていけばよいのか」を具体的に明示していきます。そして、毎年肌で感じている私大医学部の傾向の変遷を余すことなくお伝えしていきます。

2023生物新課程入試開始直前、生物をどう教えるかを考える。講座コード:J746

(3コマ)19,000円

講座の主眼

共通テストは新課程の方針を反映し、実験・考察を重視したものになりました。その一方、各大学の個別試験は従来通りで、共通テストほどは変化していません。こうした現状を乗り越えるための指導法、さらには新課程でも通用する指導法についてお話します。自校に持ち帰ってすぐに使える対処法をふんだんに説明していきます。

lecture1

なぜ共通テストで点が取れないのか。これと併せて主要大学の出題傾向を分析しそれらの対策法を考えると、主に「正しい理解」「思考力」の2つに絞られてきます。続く2コマと合わせて対処の方法を説明します。

lecture2

「生命現象の正しい理解」。共通テストも含めて、成績が振るわない多くの学生はこれができていません。では、こうした力をつけるにはどう教えたらいいのか?次のコマと合わせ、模擬授業で説明していきます。

lecture3

「生命現象の正しい理解」を達成してもまだ壁が立ちはだかります。それは、多くの学生が苦手とする「思考力が問われる問題」です。ではどのように指導すればよいでしょうか。模擬授業を通して説明していきます。

受講者の声

① 先生が強調されていた“マクロな視点からミクロな視点で教える”という内容は、今後どの分野の指導においても重要だと感じました。先生の別の研修にも参加してみたいです。② 「国公立2次・私大」の入試問題分析については、普段細かい分析のための時間が確保できないため、大変勉強になりました。模擬授業についても、話の流れや話し方がとても素晴らしく参考になりました。③ 新課程になってから「ATP=エネルギーの通貨」という表現があまり使われなくなったので、どのように表現して教えようかと悩みましたが、結局は両替で説明した方が分かりやすいと、研修を通じて改めて思いました。

2024生物さまざまなレベル帯に対応した授業研究講座コード:J142

(3コマ)19,000円

講座の主眼

僕たち生物教員の人数は他の教科と比べて少なく、文系の学生から東大受験を視野に入れた最難関レベルの学生まで、1人の先生がご担当されている現場が多いかと思います。そんな中、画一的な指導法では学習効果が得られないことを鑑みて、さまざまなレベル帯に対応した授業法を先生方と研究する講座にしていきたいです。

lecture1

「腎臓」や「遺伝」など、計算を必要とする分野を取り上げていきます。計算が苦手な学生には“単位換算”の方法などの指導法を、難関大志望の学生には自ら考えさせる指導法を提案していきます。

lecture2

「データ分析」に関する問題を取り上げていきます。特別な生物用語などの知識を必要としない問題に対するアプローチ法や、アクティブラーニングの必要性について説明していきます。

lecture3

「共通テスト」対策の具体的な方法を明示していきます。得点率6・7割を目指す基礎学力の定着が必要な学生から、本番でのミスが絶対に許されない9割以上を目指す学生まで、レベルに応じた指導法を提案していきます。

受講者の声

① 各問題を扱う意図やその問題を通して生徒に伝えたいことなどのメッセージが分りやすかったです。合間の雑談の内容も濃く、問題の解説以上に勉強になりました。特に対照実験の説明はすぐに使える位、私の中に響きました。② 物理専攻の私でもわかりやすいと思える講座でした。「アクティブラーニング導入の有効性」、「問題の読み方」、「資料問題の分析方法」等が大変参考になり、有意義な研修でした。すぐにでも学校で実践していきたいと思います。③ 共通テストから大学別試験まで幅広い題材を用意していただきありがとうございます。教授法を分かりやすく示していただいたので、とても参考になりました。特にlecture2の最後の大問を30分で解説する流れには驚きました。

2021地学体系的な理解を目指す高校地学の分野別指導法講座コード:J650

(3コマ)19,000円

講座の主眼

近年の大学入試では、断片的な知識だけでは対応できない問題が増えています。この講座では、生徒たちが油断している分野(火成岩)と苦労している分野(宇宙の計算)を題材に、共通テストや国公立大学の2次試験にも対応できるような体系的な理解を目指した指導法を紹介します。「地学基礎」と「地学」のどちらも扱います。

lecture1

地学基礎の内容は、多くの生徒が暗記中心の学習をしていますが、体系的に理解できることも多くあります。特に暗記の学習が目立つ「火成岩の分類」について、体系的に理解する指導法を紹介します。

lecture2

宇宙の学習では多くの計算式を扱いますので、1つずつ計算式を理解するだけでなく、全体的なまとめも重要になります。多くの生徒が計算で苦労している「恒星の明るさと距離」について、効果的な指導法を紹介します。

lecture3

大学入学共通テストの問題を分析し、センター試験との違いやこれからの共通テスト対策で必要な学習についてお話しします。特に考察問題に対応するための学習について、実際の問題を用いて解説します。

受講者の声

① 地学の研修は少ないので参加できてよかったです。蜷川先生のお話を参考にして、知識を関連づけて考えさせる指導を目指したいと思います。② 具体的な授業の場面を通して、蜷川先生がどのようなことを考えて授業を進めていらっしゃるのかがよく分かりました。丸暗記させるのではなく、根底にある背景知識をうまく伝えて、それぞれの単元のつながりを意識させることの必要性を改めて学ぶことができました。③ 勤務先での地学基礎開講に向けて参加しました。丁寧な研修を通じて、「あぁそうだったな」と思い出すことが多くありました。“教科書を比べて研究する”というお考えについては、見習いたいと感じると同時に、生徒達と共に取り組むのも面白いかもしれないと考えています。

2024地学身近な自然現象と観察を意識した高校地学の学習法講座コード:J542

(3コマ)19,000円

講座の主眼

生徒たちの多くは、身近な自然現象のしくみがわかったときにその楽しさを感じ、他の自然現象にも興味を持ち始めます。また、近年の共通テストでも身近な自然現象や観察を題材にした出題が増えている傾向があります。そこで今回の教員研修では、これらのテーマを取り入れた学習法について解説します。「地学基礎」と「地学」のどちらも扱います。

lecture1

大気の安定性は、生徒が苦手にしているテーマでもありますが、雲の発達や日本の天気を理解することにつながる重要なテーマです。大気の安定性について、体系的な理解を目指した学習法を紹介します。

lecture2

日本の天気について理解を深められるように、よく経験する気象現象などを確認しながら学習のポイントを解説します。それぞれの現象が断片的な暗記にならないように意識して、目標を設定した学習法を紹介します。

lecture3

地学基礎では、火成岩、堆積岩、変成岩について学習しますが、実際に岩石を見て学習する生徒はほとんどいません。共通テストでは岩石の観察について出題されることもありますので、野外でもできる岩石観察のポイントについて解説します。

2020世界史論述指導や戦後史の教授法と教材作成のポイント講座コード:J635

(3コマ)19,000円

講座の主眼

この講座では、日ごろから私が実際に行っている解法や教え方、授業の導入やテキスト・問題の作り方などを紹介させていただきます。国公立・私立大学志望者の混在するクラスを想定し、どのように授業やテキスト・試験などを組み立てていけば良いか、また、論述指導の方法や添削の仕方などもお話しさせていただきます。

lecture1

【論述指導】東大などの問題を題材に、設問要求の分析や構成メモの作成などの解法を紹介させていただきます。その際、生徒に対しての指導や、答案を添削する実用的な方法もご紹介させていただきます。

lecture2

【戦後史の教授法】戦後史は情報量が多く、出来事も1年単位や数か月単位で登場するため、多くの生徒を苦しめる分野です。戦後史を効率よく教えるためにはどうすればよいのか、その指導法をご紹介させていただきます。

lecture3

【教材作成】生徒の理解度を高めるためには、どのような点を意識してテキストやテスト(リード文・資料/史料掲載・正誤や論述問題)を作成すればよいのか、私見を述べさせていただきます。

2023日本史日本史探究と日本史入試の資史料学習指導法講座コード:J537

(3コマ)19,000円

講座の主眼

日本史探究は選択科目という性格上、大学受験を意識せざるをえない現実と、「探究」の学習方法や資史料の活かし方に悩みながら授業計画を立てているのではないでしょうか。高校現場で教える同志として苦労を共有しつつ、予備校講師の知見を生かした大学入試への対応方法を、理想論だけでなく、実情を踏まえて展開します。

lecture1

資史料を活かした日本史「探究」といいますが、そもそも資料はどこから持ってくるのか?史料は読めるのか?そしてその時間を生徒の学力につなげることはできるのか?恐らく皆さんも直面している課題を取り上げます。

lecture2

現在の大学入試において資史料はどのように扱われているのか。共通テストから私立大、国公立大の入試問題まで幅広く参考にして変化の方向性を探ることで、日々の授業に役立つ資史料の利用法を考えます。

lecture3

教科書に記載される資史料にはどのような意味があるのかを再考することで、個別資史料の読解や毎時の授業内容を超えた、体系的な資史料学習のあり方を模索します。

受講者の声

① 史料の扱いについて、再考するきっかけになりました。入試問題を研究し、入試問題の力を借りながら、授業を組み立ててみようと思います。② センター試験から共通テストに移行し、問題を解いていてすっきりしないことがよくありました。井上先生のお話を伺ってその理由が分かったように感じます。③ 新しい入試問題に目は通していたものの、授業の形式をあまり変えることが出来ず、自分の主張や考えを伝えて暗記させるような授業を展開していました。今後は授業方針を転換させて、全てを教えるのではなく削ぎ落した指導を目指そうと思います。

2024日本史思考する、ツナがる文化史の指導法-実際の授業を通して-講座コード:J525

(3コマ)19,000円

講座の主眼

文化史の授業を単なる鑑賞で終わらせず、どのようにすれば有機的に歴史の流れのなかに位置づけられるか。実際に文化史についてのモデル授業をご覧いただき、背景にある考え方や狙いも紹介してまいります。当該分野に不安をもつ先生方のみならず、日本史をご担当することになった他科目の先生方のご受講も大歓迎いたします。

lecture1

過去問は大学からのメッセージ。それを正しく受け取り、自らに還元して活かすことができる受験生を育てることが受験日本史を教える者の使命と思います。入試問題ではどのように文化史が問われるのか、ご紹介します。

lecture2

古代の仏教史をテーマに、実際の授業をお見せします。講義ではまず仏教史の大きな流れを概観し、そこに政治史・外交史とのつながりを肉づけしていきます。その際に授業者として意識したいポイントもお話しします。

lecture3

近代の思想史をテーマに、実際の授業をお見せします。こちらでもまず大枠を理解し、具体的な肉づけをしていきます。3コマの授業を通して、文化史を(受験)日本史という大きな〈幹〉に統合していくのが目標です。

受講者の声

① 佐京先生がどのような切り口で授業を構成しているかがよく分かりました。今まで暗記させる為の手段に頼る授業が主流でしたので、このような構造からせまる授業を展開できるように精進していきたいと思います。② 特にlecture3近代思想史の内容が充実しており大満足です。細かいネタ、社会的背景、そして構造。バラバラだった知識が有機的につながる瞬間が多くあり、そのたびにワクワク感が止まりませんでした。③ 大学入試に「出る、出ない」ではなく入試に「出しやすいか、出しにくいか」で教えた方が良いというお話が参考になりました。日本史を暗記で終わらせないための方法論についても参考になりました。

2024地理無限に広がる地理的景観を整理し、教授法を再構築する講座コード:J163

(3コマ)19,000円

講座の主眼

地理は現代世界を学ぶには最適な科目であり、空間認識の最強学問です。目に見える物すべてが「生きた教材」ですが、目まぐるしい速度で高度化、複雑化されますので、教授法を毎年更新する必要があります。一度立ち止まって、「教科書を教える」のではなく、「教科書で教える」ことの意義を考え、教授法を整理してみたいと思います。

lecture1

地理学は網羅性が高いため、「どこまで教えれば良いのか?」との悩みがつきません。そこで、地理的景観を「幹」と「枝葉」に分けて整理します。「普遍性と地域性」「因果関係と相関関係」を意識し、何が「幹」で、何が「枝葉」なのかを解説していきます。

lecture2

「地球的課題と国際協力」「自然環境と防災」などの内容は地理的景観が無限に広がりやすいものです。共通テストの過去問、試行調査などを用いて、内容を「幹」と「枝葉」にわけることで整理し、その授業実践の例を示していきます。

lecture3

わが国で最高の難易度と呼び声高い一橋大学の地理の過去問を探究します。一橋大学の入試問題で採り上げられる内容が日々の日常生活とどのような関わりがあり、それを地理教育でどのように扱うかを考えていきます。

受講者の声

① これまではモバサテで受講していましたが、今回初めて対面で参加しました。モバサテよりも集中して参加できたと思います。特にGoogleearthの使い方は学校の授業でも使えるものでした。参考にさせていただきます。② 幹(普遍性)と枝葉(地域性)を分けて授業を作るという考え方がとても理解しやすかったです。

GISについても実際に活用しているところを見ながらツールを紹介していただいたので、具体的な「こうやれば分かりやすい」と感じることができました。③ 様々な参考書を探す中で宮路先生の名前を目にすることが多く、先生から何か新しい視点をいただけるのではないかと期待し、参加しました。これまでの私は枝葉の部分から話し始めることが多かったので、まずは生徒達に幹をしっかりと定着させることを重視したいと思います。

2024公共公共―「共通テストにどう出るか」を考える講座コード:J546

(3コマ)19,000円

講座の主眼

私は2024年の春先、何冊もの教科書と資料集・用語集を入念に研究して公共の参考書を執筆し、そのおかげで科目の狙いや重視する単元などに、相当詳しくなれました。ならばそれを活かして、本講座では2023年の研修で扱った「現代社会との違い」ではなく、実際の「共通テストへの出され方」を考えていきたいと思います。

lecture1

そもそも「公共的空間」とは何か?

まずは私たちが形成すべき「公共的空間」について考えます。これは一体何なのか?何のために形成するのか?―これがわかると、それを形成するためにはどんな「倫理分野や政経分野」が必要なのかが見えてきます。

lecture2

「思考実験」を考える

公共で扱う厄介なテーマに「思考実験」があります。どう扱えばいいのか、途方に暮れてしまいそうなテーマですが、何のために思考実験をやらせるのかという「意図」を探りながら、生徒の導き方を考えていきましょう。

lecture3

共通テストでの出され方

生徒たちによりよい公共的空間を築いてもらうには、どんな大人になってほしいか?―もしも出題者にそういう意図があるなら、政経や倫理の範囲は、どういう出され方をするのか?それを一緒に考えていきましょう。

受講者の声

① カントとベンサムによるトロッコ問題が大変良かったです。ベンサムについては説明しやすいのですが、カントの道徳論の説明は難しいのに的確に整理されており感銘を受けました。② 思考実験については時間の都合上、すべてを授業で扱うことは難しいのですが、部分的には授業に活かすことができるポイントを知れたのでとても参考になりました。③ 23年度の研修より更に1歩踏み込んだお話を聞くことが出来て本当に良かったです。今まで倫理分野に正対していなかったのですが、先生が挙げてくださった4人と4つの価値観に加えて思考実験については、研究して授業に盛り込まなくてはいけないと痛感しました。

2024歴史総合速攻!歴史総合!世界史・日本史の両視点から同一テーマをみる講座コード:J504

(3コマ)19,000円

講座の主眼

歴史総合という科目を学び、教示するにあたって常につきまとう不安は「世界史or日本史の視点としてはどうなのだろうか」ではないでしょうか。私たちが力を合わせて、双方向の視点を先生方にご提示できるように努めます。まずは先生方がこの科目を楽しんでもらえるように、私たちが提供できる最大限の視点をご紹介させていただきます。

lecture1

THEME「19世紀から20世紀初頭の世界」。世界史では帝国主義、日本史では幕末から明治時代末頃までの範囲を扱います。帝国主義の特徴を踏まえ、幕末から明治期の日本をおさえ、日清戦争や日露戦争などを両視点からみていきます。

lecture2

THEME「20世紀前半の2つの世界大戦」。世界史ではヴェルサイユ体制やワシントン体制などの国際秩序に注目しつつ、その問題点を整理し、日本史では経済や外交に注目しながら日本国内の動向を確認します。

lecture3

THEME「戦後史」。米ソ冷戦時代の世界史の動向を時期ごとに分けて整理したうえで日本の動きを確認します。各教科書が詳細に戦後史を記述していますが、まずは最低限必要な時代の展開を軸に紹介させていただければと思います。

受講者の声

① 重野先生と新里先生のやりとりがとても良く印象に残りました。お二人のクロストーク的な講義を通じて歴史総合の科目特性が見えてきたように感じます。② 自分が考えていた歴史総合の授業展開と両講師の仰っていた授業展開がほぼ同様であったため、教科指導への自信につながりました。③ 世界史が専門です。日本史専門の先生方がどのような指導法を考えているのかが気になり受講しました。両先生のコラボによって、日・世をどう組み合わせると生徒達が混乱せず理解してくれるか、など多くの指針をいただきました。

(2コマ)13,000円

講座の内容

医学という専門的話題を扱った英文読解で高得点を取るには、ある程度、特別な知識が必要ですが、その一方で、未知の単語・未知の知識を含む英文にうまく対処して解答を作る力も必要です。生徒にどのような知識を与えるべきか、どのような読み方・解き方を指導すべきかを、私立・国公立大医学部の問題を題材に講義します。

入試英語指導法研究(客観的な解答作成のポイント)講座コード:J543

(3コマ)19,000円

講座の主眼

英語へのニーズがどう変わろうと、英語を読み、書く作業自体が変わるわけではありません。入試で英文を読み、解くには、一文を客観的に解釈する力、文のつながりを客観的に理解する力、そして、設問に合わせて客観的に思考する力が必要です。そのような力を身につけさせるための指導法を主眼に講義いたします。

lecture1

一文を「客観的に」解釈し、文と文とのつながりを「客観的に」理解するための指導法として、文型・構文把握の指導のためのいくつかのポイントと、情報構造を利用した指導の例をいくつか紹介します。

lecture2

構文把握のための指導と情報構造を利用した指導を、実際の入試問題の読み方、解き方の指導とどのようにリンクさせるかを、いくつかのレベル、タイプの入試問題を用いながら紹介してみたいと思います。

lecture3

近年、自由英作文を出題する大学が増えています。生徒が犯しがちな情報の構成の仕方のミスを紹介しながら、自然な流れの英文を書く力を身につけさせるための指導法についてお話したいと思います。

受講者の声

① 英文のサンプルが豊富で理解しやすかったです。テキストも使いやすく工夫されていると感じました。② 研修を通じて、まだまだ知らない事が多くあることに気づき、自分自身の英語学習に対するモチベーションが高まりました。③ やはり、予備校で活躍されている先生はすごいと思いました。引き出しが沢山あって、色々な内容を足しながら説明していただいたので、講義に惹きつけられました。

2023英語学校で教える英語の不都合な「原則と例外」講座コード:J572

(3コマ)19,000円

講座の主眼

中学から普通に「学校文法」を習い、予備校に通うことなく英語の実力をつけてきました。予備校で英文法をメインに教え始めて今年(2023年)でちょうど35年。「テキストで習う」「テキストで教える」「テキストを作る」という3つの立場から、英文法を教える上で避けて通れない「原則と例外」との付き合い方についてお話しします。

lecture1

学生として「学校文法」「記述文法」「生成文法」と向き合い、講師になってから「英文法問題」「受験英文法」と格闘した経験を基に、過去から現在までの「英文法」のさまざまな教授法について、その功罪を考えます。

lecture2

「前に前置詞のついた名詞は主語になれない」「副詞は補語になれない」「省略できる関係代名詞は目的格」などのさまざまな「原則」について、生徒にどのタイミングでどの程度の「例外」を提示するかについて考察します。

lecture3

代ゼミ本科生用の「英文法」テキスト(基礎・標準・ハイの全3レベル)作成の統括責任者として、レベルごとの記述をどう使い分けているかを、具体例を挙げて紹介します。また、オリジナル単科のテキストの一部もお見せします。

受講者の声

① テキスト作成者だからこその、レベル別の扱う内容の違いが参考になりました。授業内容は勿論のこと、授業者としての仲本先生のレベルの高さに改めて感動しました。② 仲本先生の著作で大学合格を勝ち取り、時を経て教職に就きました。今回の研修では、先生のエッジが効いた話もさることながら、英文法への愛が感じられました。③ 代ゼミの英文法テキストの難易度を提示した上で、レベルに合わせて何をどこまで教え、また、何を教えないかという点が非常に参考になりました。

2023リスニングリスニングをより身近に感じるための授業法の探求講座コード:S917

(2コマ)13,000円

講座の主眼

英語によるコミュニケーション能力への需要が日々高まり、各種検定試験や大学受験においてもリスニングがとても重要な地位を占めるようになっています。こうした変化に対応すべく、塾や高校の授業でリスニングをどのように取り入れ、指導していくべきなのかを授業サンプルとともにご提案させていただきます。

lecture1

リスニングが苦手な生徒が抱える問題点を確認し、効果的なトレーニング方法と、次のステップへと発展するための課題を、授業サンプルを通して考察します。

lecture2

共通テストや2次試験及びその他の検定試験でハイスコアを取るために必要となるスキルを明確にし、これに特化したトレーニングについて考察します。

2024英語(ハイ)入試英語長文読解指導のA.R.E講座コード:J114

(3コマ)19,000円

講座の主眼

長文読解の指導法を3つの観点から考えます。①Aim-目標を明確化-様々な入試問題から、要求されている学力を分析します。②Respect-生徒の現状を尊重-授業中の指名・添削指導から生徒がどこで躓いているかを振り返ります。③Empower-実力を養成-目標と現状のギャップを埋めるための道筋を考えます。

lecture1

長文読解以前に最低限おさえておきたい1文1文を読むための準備(主に構文把握)について考えます。「教科書に載っている難解な文章を丸腰の状態で読まされている」という感覚を生徒に持たせてはいけません。

lecture2

有名大学の長文読解問題を具体的に検証し、出題の意図・正解するために必要な力を確認します(Aim)。同時にどこでどのような間違いをしやすいかを「生徒の目線になって」考えましょう(Respect)。

lecture3

生徒を合格へと導く指導法を考えます(Empower-ment)。他の授業とぶつかるものではなく、オーソドックスなスタイルの中でもキラリと光る説明・見せ方・発問を目指します。用いているツールも紹介します。

受講者の声

① 随所にいくつもの「すぐに活かせるアドバイス」が散りばめられていて非常に参考になりました。「手法」もですが「考え方」「導き方」がよくわかりました。② 吉村先生の長年の指導経験を基に、生徒を本当に力がついた状態に導くための段階的な指導内容を非常に丁寧に示していただきました。内容の丁寧さはもちろんですが、教材提示の丁寧さにも感銘を受けました。③ 構造分析のパートでは、分析のプロセスが体系化されていて参考になりました。分析の手順に番号を記入する手法については、自分の授業にも取り入れてみたいと思います。

2024英語①難関大合格:学校と予備校の垣根を超える挑戦講座コード:J901

(3コマ)19,000円

講座の主眼

予備校での授業以外に年間のべ30~50校の高校での派遣授業に参加させていただいています。そこで多くの生徒や先生方との交流から得た情報も参考にしながら、「どうすれば学校での学びの大切さを生徒に伝えられるか」を念頭に授業をしています。難関大向けのモデル授業を通じて、その答えを探すヒントを得ていただければと思います。

lecture1

高校1・2年生の教科書レベルの素材(読解)を用いて、東大、京大、早慶大といった難関大レベルの合格に向けて「早い段階でやっておくべきこと」を生徒に伝えるモデル授業を行うとともに、そのためのオリジナル教材の作成で私が心掛けていることを紹介します。

lecture2

lecture1をベースとした受験学年対象の難関大向けモデル授業を行います。これを通じて必要な受験指導だけでなく、「学校に足りないもの」、少なくとも「予備校に通う生徒たちが足りないと不満に思っているもの」が何かを感じていただければと思います。

lecture3

予備校は能力別編成クラスですが、このパートでは、多くの学校のように様々なレベルの生徒が混在するクラスを想定して「私ならこう授業する」というモデル授業を行います。ここでは英作文・リスニングの積極的活用も取り上げます。

受講者の声

① 文脈理解の重要性や見せ方、文法の盲点だけでなく授業をする上での心構えや生徒との関わり方のコツなども教えていただき大変参考になりました。同時に自分の力不足を再確認することになり、自己研鑽に対するモチベーションも高まりました。② 学校現場をrespectする西川先生の姿勢に感銘を受けました。今いる生徒のために更に頑張ろうという気持ちが確かなものになりました。③ 授業実践と講義がMIXされており新鮮な研修でした。生徒目線での考え方や教員としての心構えも教えていただき、とてもよい刺激になりました。

2024英語②授業準備で心がけたい3S講座コード:J574

(3コマ)19,000円

講座の主眼

日々の授業準備をするときに意識したい3つの視点について考えます。1つめはSurprise―授業を興味深く聞いてもらう工夫。2つめはSupport―授業の本論の構築。最後にSkill―授業で身につけるべき技術。授業内容を効果的に伝えるための授業準備を、実例を交えながら考察したいと思います。

lecture1

「どのような授業構成が理想か」「学力によって授業構成は変えるべきか」について、様々な視点や失敗例を紹介しながら、理想的な授業構成を共に考察していきたいと思います。

lecture2

教える側と学ぶ側の双方が苦労をする「関係詞」を取り上げ、私自身の過去と現在の授業構成の変遷と、その変化の中でどのような葛藤があったのかなどを共有したいと思います。

lecture3

実際の入試レベルの問題をいくつか扱いながら、学んだことを実践することでその有用性を生徒に実感させる方法を模索します。

受講者の声

① 関係詞whatと間接疑問文の区別については、自分でも納得できていませんでした。本日の講座で納得できたのはもちろんのこと、説明に一貫性がある点が良いと感じました。② 研修を通じて、文法指導の際に生徒のレベルに合わせて教えることと教えないことを考えていかなくてはいけないと改めて感じました。③ 姜先生がご自身で仰った通りに、研修のほとんどのパートが15分~20分程度に収まっており、集中力を維持して聞くことができました。

2019理系数学現役生向けの受験問題の選び方と扱い方講座コード:J459

(3コマ)19,000円

講座の主眼

「難関大学の受験対策に難問を用意するのがベストなのか?」「中堅大学の受験対策に易しい問題を用意するのがベストなのか?」「生徒の何を伸ばしたいのか?/どの部分を確認したいのか?」さらには、「演習の習慣を付けるにはどうすればいいのか?」などなど、日頃の先生方の疑問に対応していければと考えております。

lecture1

大学受験をしたいと決めた偏差値50前後の生徒を想定した教材の流れと授業での展開の仕方を考えます。問題を解いて見せるだけではない方法をお伝えし、いわゆる“塾スタイル”をお見せできればと思います。

lecture2

lecture1に続いて偏差値55~60くらいの生徒を想定します。これらの生徒は受験レベルのボリュームゾーンです。いわゆる“予備校スタイル”をお伝えしながら、高校で実践していただけるようにお話しできればと考えております。

lecture3

代々木ゼミナールの“特化型”の授業をお伝えできればと思います。何を特化しているのか?…東大・京大・医療系などなど、簡単にポイントをまとめていければと考えております。

受講者の声

① 現在高2生を指導しており、来年は受験学年を指導するのでその準備として参加しました。身にしみる内容が多く、まだ全てを理解できていませんが、自分の普段の授業にどのような課題があるか見えたように感じます。② 塾などで先取り学習をしている生徒の表情や態度については、あまり気にせず授業に臨んでいたのですが、今日の研修で湯浅先生に「見せ方」「伝え方」を示していただき、自分の授業を振り返るよい機会になりました。③ 幅広い層へのアプローチの方法、伝え方などを数多く学ばせていただきました。学校に戻ってから自分の授業の改善に生かせると感じております。

2021医系数学医学部数学の効率的な指導法-必要な学力と質の分析-講座コード:S825

(2コマ)13,000円

講座の内容

医学部入試の数学は、国公立大・私立大の違い以外にも、大学のレベル・問題の難易度(∝大学のレベル)・試験形式などにより必要とされる学力レベルおよび質が異なり、指導面でも十分な配慮が必要です。本講座では医学部数学の多面性を具体的に分析して、効果的な指導の方向性について先生方と研究していきたいと思います。

2022文系数学数学の基礎を教えるとはどういうことか講座コード:J418

(3コマ)19,000円

講座の主眼

『基礎とはeasyではなくbasic』が自分のモットーです。公式あてはめの簡単な問題を解けることが「基礎」だと勘違いしている生徒・先生が多いものです。そうではなく、考え方の土台を固めることが「基礎」です。生徒たちに正しく基礎を学ばせる為に、自分が意識・実践していることをお話しさせていただきます。

lecture1

生徒たちの多くは『定義』を理解することの大切さを認識していません。公式・定理や浅はかな解法丸暗記に走ってしまうのは、そこが原因です。改善させる意識付けとなるような問題を紹介・解説します。

lecture2

数学を苦手になってしまう生徒の特徴の1つは「図・グラフを描かない」です。そうならないように、図・グラフの正しい描き方を伝え、そのメリットを魅せる為の問題を紹介・解説します。

lecture3

安易に2乗したり、安易に分母を払ったり、条件が不足したりする原因のほとんどは『必要十分』の意識、『同値変形』の理解が足りないからです。「問題を解くとはどういうことか」を論理の観点からお話します。

受講者の声

① どの分野においても、土台となる定義からアプローチしており、「なるほど、そのように説明するのか」と、とても参考になりました。② 自分が大切にしているにも関わらず、曖昧な理解で済ませていた定義やグラフに関する指導のパートが大変参考になりました。③ 私自身公式に頼ってしまう傾向があるので、とても学びが多い研修になりました。特に文系の生徒に対しては、ひたすら覚えさせる指導をしていたので、2学期には図形的に考えさせる方法を導入したいと思います。

2023文系数学数列・ベクトル・確率(期待値)講座コード:J406

(3コマ)19,000円

講座の主眼

『基礎とはeasyではなくbasic』が自分のモットーです。公式あてはめの簡単な問題が解けることが「基礎」なのではなく、考え方の土台を固めることが「基礎」です。今回は『数列』と『ベクトル』について、自分が意識・実践していることをお話しさせていただきます。また『確率の期待値』についても紹介します。

lecture1

『数列』とくに「漸化式」は苦手な生徒が多い単元です。漸化式の意味を解釈できずに、浅はかな解法暗記(参考書等もそれを助長している?)に頼っていると苦手になってしまいます。

lecture2

『ベクトル』は覚えるべき知識がとても少ない分野なのですが、そのように認識している生徒は少ないものです。何も考えさせずに分点公式を丸暗記させたり、とりあえずs:1-sとおくなんてやめませんか?

lecture3

新課程入試に向けて『確率の期待値』の問題を紹介します。2014年以前の入試問題からピックアップします。

受講者の声

① 解法の説明を短くまとめて、「講師の考えの共有」に多くの時間が割かれていた点が良かったです。「他の先生がどのような気持ちで授業に臨んでいるのか」を知る機会があまりないので、参考になりました。② テキストに解答が掲載されていたので、どのような講義になるのか楽しみでしたが、生徒の躓くポイントや指導方針などを的確に解説していただき、勉強になりました。③ 22年度から連続で大山先生の講座を受講しました。着眼点と方針が明確で分かりやすく、大変に参考となりました。生徒がどこで苦手と感じるかも教示していただいたので、注意すべきポイントなど真似させていただきます。

2024数学(ハイ)難関大数学の指導法~入試で何が求められているか?~講座コード:J151

(3コマ)19,000円

講座の主眼